Thermostatische Regulierventile und ihre Einregulierung.

Kemper

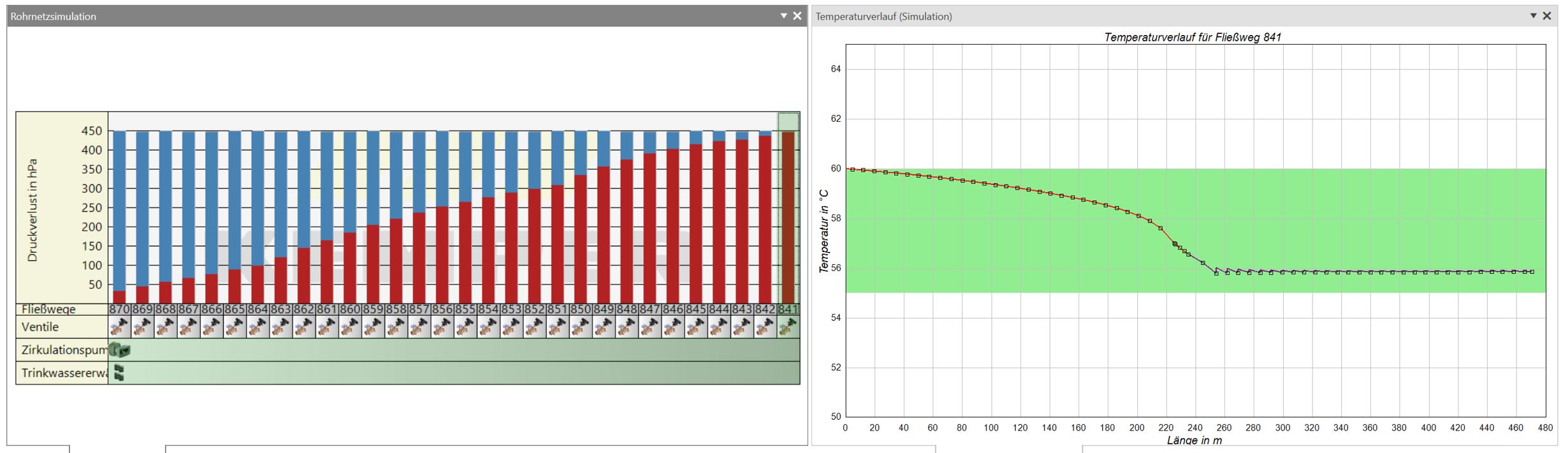

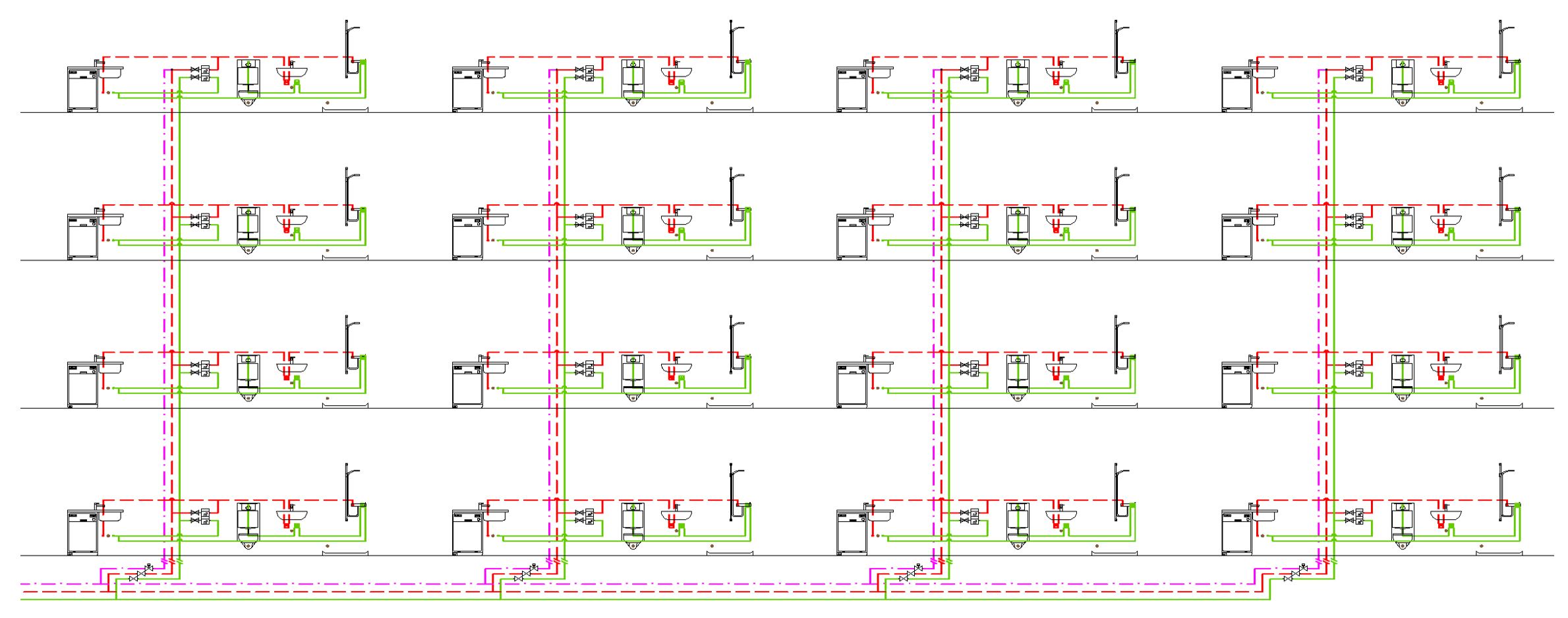

Jeder Anschluss einer Zirkulationsleitung an eine Warmwasserverbrauchsleitung eröffnet einen neuen Zirkulationskreis. Zur Sicherstellung einer Warmwasserzirkulation im energetischen Optimum darf in jedem dieser Zirkulationskreise nur der Volumenstrom fließen, der zur Temperaturhaltung erforderlich ist. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss der sogenannte hydraulische Abgleich hergestellt werden. Das heißt, dass bei den zur Temperaturhaltung erforderlichen Zirkulationsvolumenströmen in allen Zirkulationskreisen die Pumpendruckdifferenz gleich der Summe der Druckverluste sein muss. Die für den hydraulischen Abgleich fehlende Differenz (blauer Anteil des Balkendiagramms in Bild 1) zwischen Pumpendruck und den Druckverlusten im Rohrnetz (roter Anteil) muss in jedem Zirkulationskreis in mindestens einem Zirkulationsregulierventil erzeugt werden (Bild 1). Werden für den hydraulischen Abgleich thermostatische Zirkulationsregulierventile eingesetzt, müssen die Sollwerte am Ventil so eingestellt werden, dass in allen Zirkulationskreisen sowie im gesamten Verteilungssystem geforderten Temperaturen nicht unterschritten werden. Zum Nachweis muss sowohl der hydraulische Abgleich als auch der zugehörige Temperaturverlauf rechnerisch ermittelt und dokumentiert werden (Bild 1).

Hydraulischer Abgleich durch thermostatische Zirkulationsregulierventile

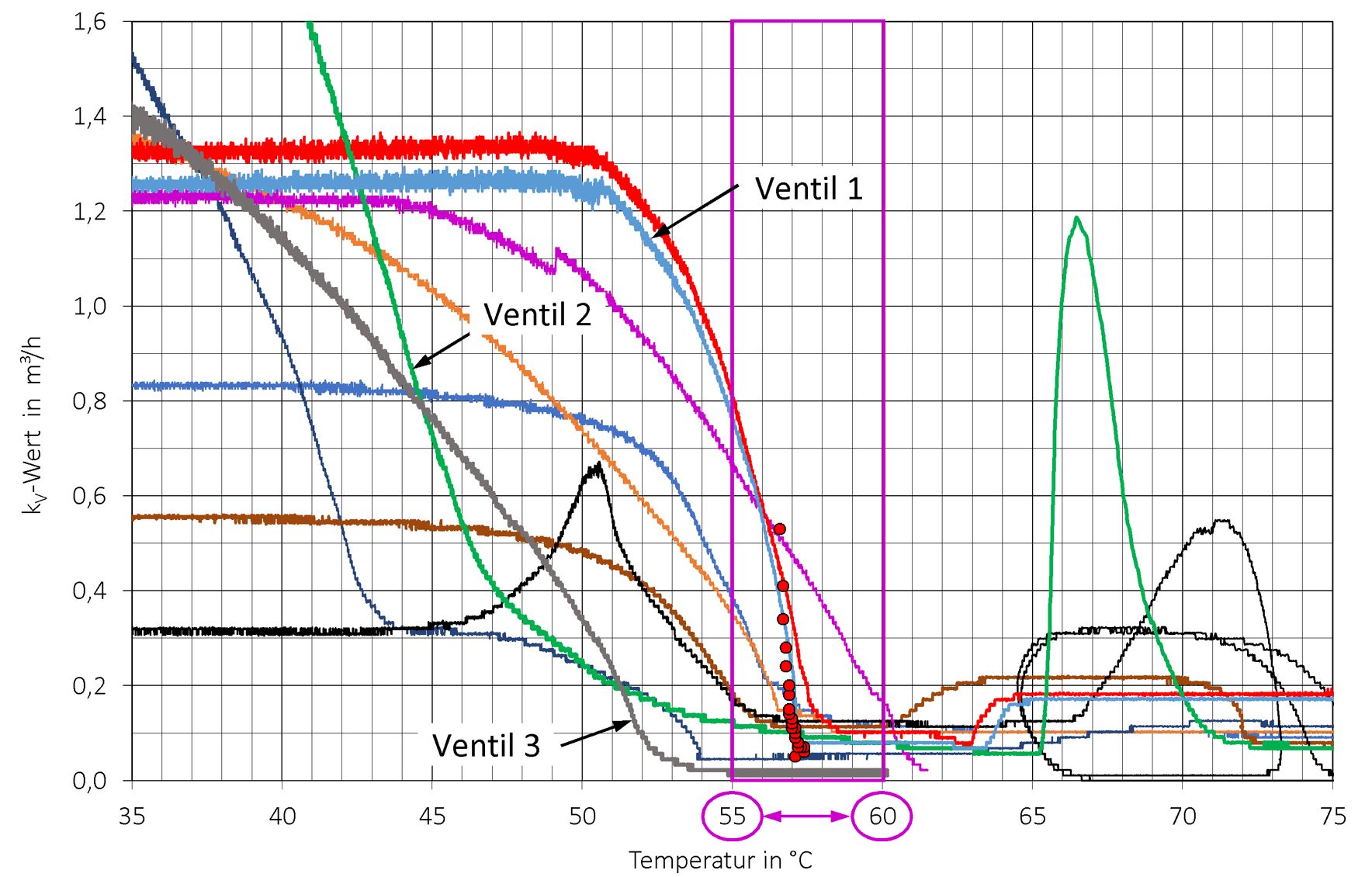

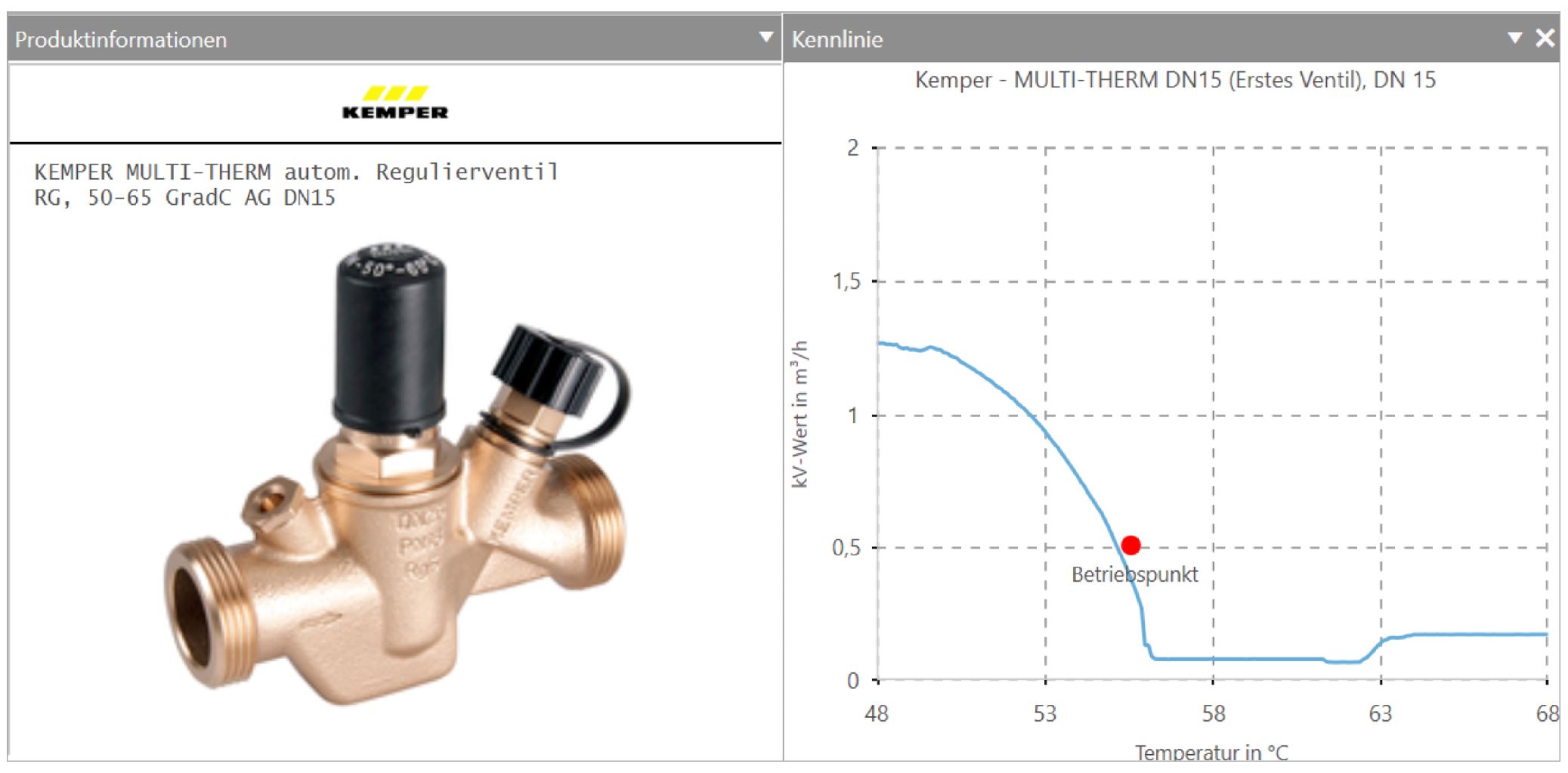

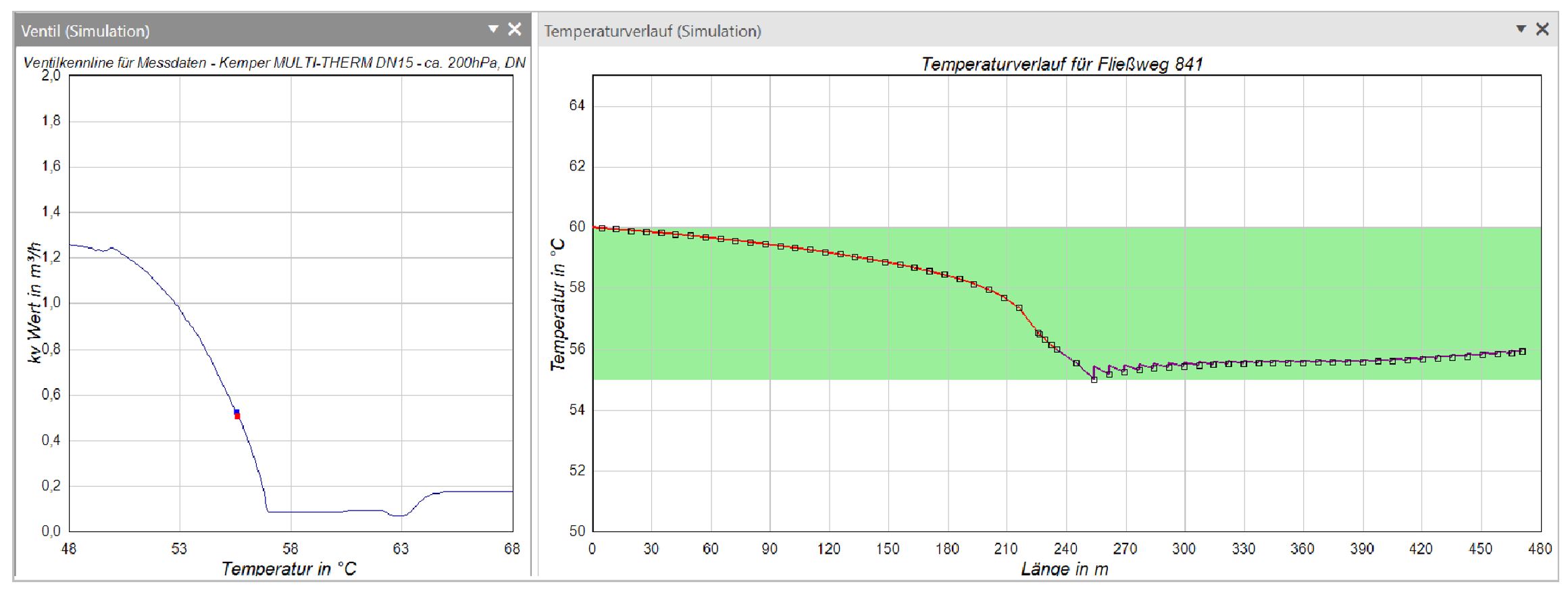

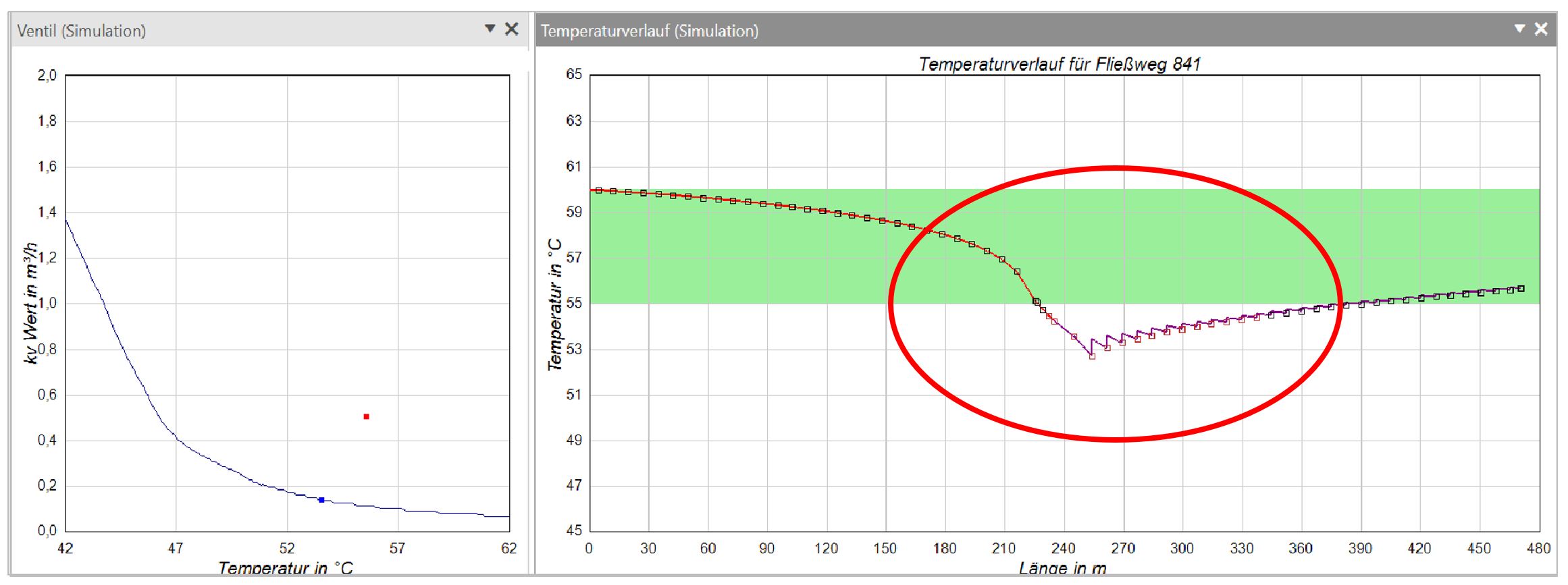

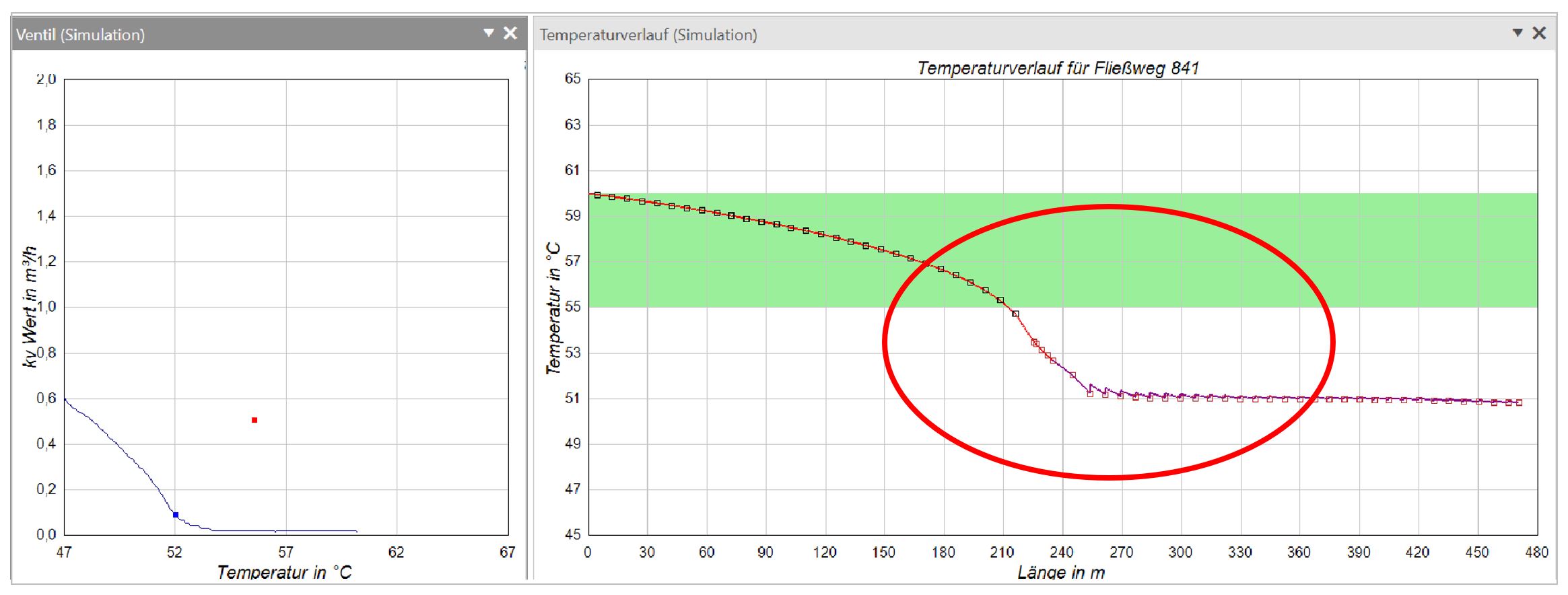

In größeren Trinkwasserinstallationen kann eine Temperaturhaltung gemäß ÖNORM B 5019 nur erreicht werden, wenn die Leitungsanlage auf Grundlage der a.a.R.d.T. hydraulisch berechnet wurde, die Zirkulationspumpen die berechneten Zirkulationsvolumenströme zur Verfügung stellen können und eine sinnvolle Kombination aus dynamischer und statischer Reguliertechnik für den hydraulischen Abgleich angeordnet wurde. Wie aus den hydraulischen Systemen der Heizungstechnik selbstverständlich gewohnt und in der Fachwelt akzeptiert, muss auch die Reguliertechnik eines Warmwasser-Zirkulationssystems auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse einer Rohrnetzberechnung ausgelegt und ggfs. eingestellt werden! Alle Zirkulationssysteme müssen konstruktiv so aufgebaut werden, dass der Druckabfall über den Regulierventilen schallschutzkritische Werte nicht überschreitet (z.B. 400 hPa als Herstellervorgabe) und Erosionskorrosionen am Regulierkegel vermieden werden. In ausgedehnteren Trinkwasserinstallationen, mit mehreren Zirkulationszonen und größeren Pumpendruckdifferenzen, ist dazu in der Regel eine mehrstufige Einregulierung erforderlich. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung für die Funktion der Warmwasserzirkulation hat der ÖVGW für thermostatische Z1irkulationsregulierventile Prüfanforderungen zur Erteilung eines Prüfzeichens aufgestellt. Wie die Zusammenstellung einiger im Prüfstand messtechnisch ermittelter Kennlinien handelsüblicher thermostatischer Zirkulationsregulierventile DN 15 zeigt, verfügen die Ventile über stark unterschiedliche Eigenschaften (Bild 2). Erstaunlicherweise stimmt bei vielen der messtechnisch untersuchten Thermostatventilen die vom Hersteller veröffentlichte Kennlinien nicht in notwendigem Maße mit den erzielten Messergebnissen überein. Sie erreichen dabei meistens nicht den werksseitig eingestellten Temperatursollwert (meistens 57 °C) im zugelassenen Toleranzbereich (± 1 K) und häufig auch nicht den minimal geforderten kV-Wert zwischen 0,02 m³/h und 0,1 m³/h. Sie öffnen darüber hinaus auch in den meisten Fällen bei 55 °C nicht weit genug! Einige Ventile weisen sogar im Bereich > 55 °C einen konstanten kV-Wert aus. Einige Ventile schließen bei Temperaturen > 60 °C vollständig. Eine thermische Desinfektion mit Temperaturen > 70 °C wird meistens nicht unterstützt. Der Einsatzbereich eines thermostatischen Zirkulationsregulierventils wird durch den minimal erreichbaren kV-Wert und maßgeblich durch die nutzbare Regelflanke zwischen 55 °C und dem am Ventil eingestellten Temperatursollwert definiert. Mit der nutzbaren Regelflanke wird festgelegt, wie weit das Ventil bei eingestelltem Sollwert schließen und wie weit bei 55 °C öffnen kann. Wird eine automatische Einregulierung angestrebt, muss das Ventil als Grundvoraussetzung über eine möglichst lange nutzbare Regelflanke verfügen (MultiTherm-Ventil DN 15 der Fa. Kemper – Bild 2, Ventil 1). Nach der hydraulischen Berechnung eines Zirkulationssystems liegen die berechneten Betriebspunkte noch nicht auf der Kennlinie thermostatischer Zirkulationsregulierventile (Bild 3). Das Ergebnis ist in diesem Fall hydraulisch unbestimmt und genügt damit nicht den normativen Berechnungsanforderungen! Für den rechnerischen Nachweis des hydraulischen Abgleichs eines Zirkulationssystems müssen alle berechneten Betriebspunkte auf der Kennlinie des jeweiligen Regulierventils liegen. Die Ventilkennlinie und der berechnete Betriebspunkt können mit zwei Methoden zur Deckung gebracht werden. In dem einen Fall müssen alle Ventile, auch die thermostatischen Zirkulationsregulierventile, „von Hand“ auf die im Rahmen einer Rohrnetzberechnung ermittelten Sollwerte eingestellt werden! Im anderen Fall gilt diese Anforderung nur für die statischen Regulierventile eines mehrstufig einregulierten Systems; die thermostatischen Zirkulationsregulierventile verbleiben bei Werkseinstellung. In diesem Fall muss durch eine zusätzliche Simulationsrechnung (Dendrit Studio 2.0) nachgewiesen werden, dass dabei die Temperatur des erwärmten Trinkwassers im zirkulierenden System an keiner Stelle unter 55 °C abfällt.

Einregulierung „von Hand“

In Bild 2 wurde für ein System mit 30 Steigleitungen (Bild 5) beispielhaft die aus einer Rohrnetzberechnung (Beimischgrad 1) geforderten Betriebspunkte für die Reguliertechnik (Wassertemperatur und kV-Wert) eingetragen. Bereits aus dem Verlauf der Kennlinie einiger Ventile lässt sich unschwer ableiten, dass sich nur durch Verschieben der Kennlinie auf der x-Achse eine Reihe der berechneten Betriebspunkte nicht einstellen lassen. Diese Ventile sind bereits prinzipiell für die Einregulierung ausgedehnterer Zirkulationssysteme ungeeignet. Eine Einsatzbeschränkung durch den Hersteller, z.B. auf eine maximal zulässige Anzahl thermostatischer Regulierventile in einer Zirkulationszone, ist begründet und muss beim konstruktiven Aufbau des Rohrnetzes beachtet werden!

Bei der Einstellung eines Temperatursollwertes an einem Thermostatventil gibt es darüber hinaus eine häufig anzutreffende Fehleinschätzung: Prinzipiell wird nicht die am Einbauort des Ventils berechnete Temperatur des zirkulierenden Trinkwassers am Ventil eingestellt, sondern die Temperatur, bei der der minimale kV-Wert des Ventils erreicht wird. Unter Berücksichtigung der Toleranzen der verwendeten Dehnstoffelemente (± 1 K) ist weiterhin eine Einstellung der Sollwerttemperatur im Nachkommastellenbereich grundsätzlich fragwürdig. Noch fragwürdiger ist allerdings die Einstellung von Thermostatventilen, die ihren minimalen kV-Wert nicht im geforderten Temperaturtoleranzbereich (werksseitig eingestellter Sollwert am Ventil 57 °C) erreichen und damit über keinen definierten Bezugspunkt für die Einregulierung verfügen (Bild 2)!

Für Planer und Handwerksunternehmen, die für die Realisierung des hydraulischen Abgleichs eines Warmwasser-Zirkulationssystems in der Verantwortung stehen, ist es daher unverzichtbar, dass die Planungs- und Einbauanleitungen der Hersteller eine verbindliche Anweisung enthalten, auf welche Werte die Thermostatventile eingestellt werden müssen. Herstellervorgaben und die Berechnungsergebnisse aus einer computergestützten Rohrnetzberechnung müssen dabei aufeinander abgestimmt sein! Wird der normativ geforderte hydraulische Abgleich durch Einstellen der Ventile auf zuvor berechnete Werte nicht vorgenommen oder nicht in ausreichendem Maße erreicht, muss mit gravierenden Fehlfunktionen gerechnet werden. Insbesondere können die Temperaturanforderungen gemäß ÖNORM B 5019 dann häufig nicht erfüllt werden, da die berechneten Betriebspunkte bei fast allen untersuchten Thermostatventilen zu weit von der jeweiligen Kennlinie entfernt sind (z.B. Bild 2, Bild 7 und Bild 8)!

Automatisches Einregulieren mit Werkseinstellung

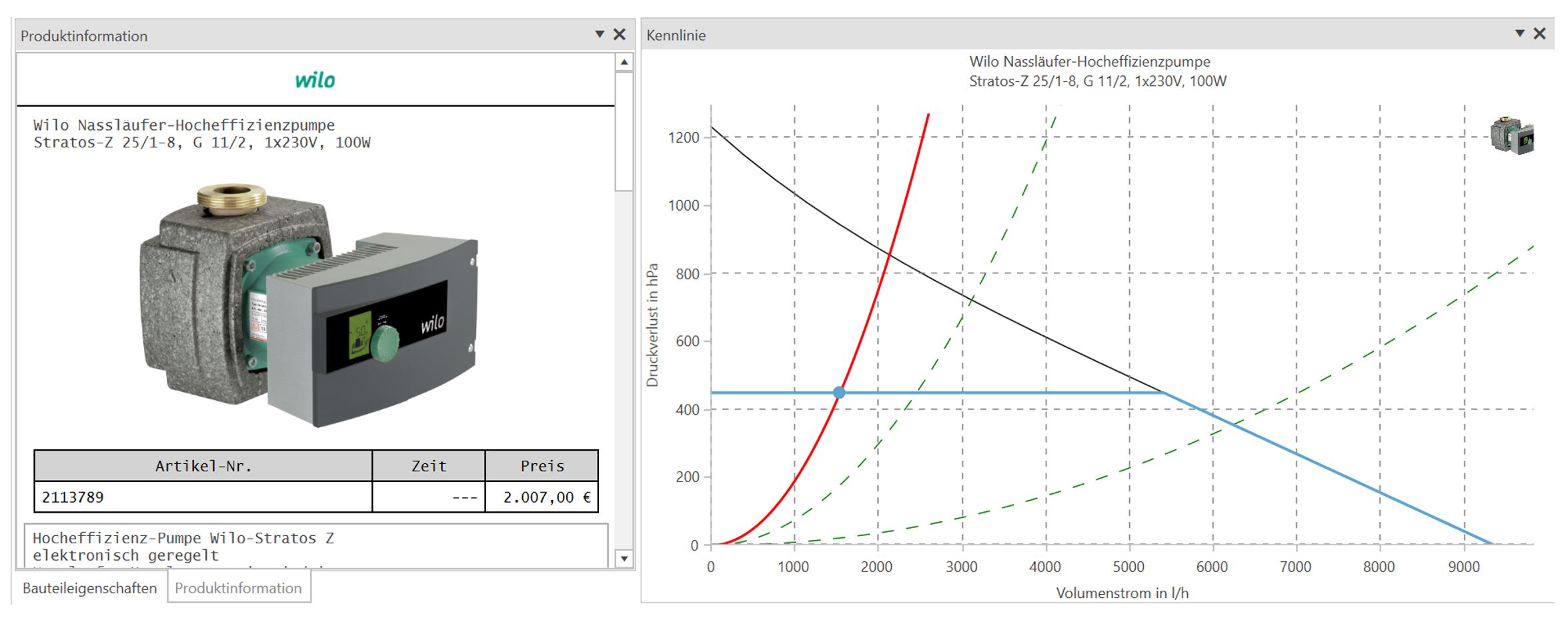

In der Installationspraxis wird allerdings erwartet, dass bei der Verwendung von thermostatischen Zirkulationsregulierventilen auf eine Einregulierung „von Hand“ verzichtet werden kann. Abweichend von den Lösungen anderer Hersteller wurden die Thermostatventile der Fa. Kemper mit dem Anspruch entwickelt, dass sich bei Werkseinstellung der Ventile das Zirkulationssystem mit dem Einschalten der Pumpe über die Temperatur des zirkulierenden Wassers automatisch einreguliert. Bei einer Speicheraustrittstemperatur von 60 °C soll sich damit eine Temperaturhaltung in allen Teilstrecken oberhalb von 55 °C ergeben. Weiterhin soll bei einer Speicheraustrittstemperatur ≥ 75 °C eine thermische Desinfektion bei Temperaturen oberhalb von 70 °C ermöglicht werden. Die Anforderungen an die Reguliertechnik sind je nach Aufbau und Größe des Zirkulationssystems unterschiedlich. Die MultiTherm-Ventile wurden z.B. so konzipiert, dass sie vorzugsweise in vertikal ausgerichteten Verteilungskonzepten, wie sie in Wohngebäuden üblich sind, eingesetzt werden können. Umfasst in Zweckgebäuden die Zirkulation des erwärmten Trinkwassers auch die Stockwerksleitungen, muss in diesem Bereich vorzugsweise das EtaTherm-Ventil eingesetzt werden. Das schließt aber nicht aus, dass in Grenzsituationen von dieser Grundregel abgewichen werden kann bzw. werden muss. Damit der rechnerische Nachweis geführt werden kann, dass bei Werkseinstellung der Ventile in allen Zirkulationskreisen, die nach ÖNORM B 5019 geforderten Temperaturen nicht unterschritten werden, wurde von Kemper bereits im Jahre 2006 für die hauseigene Reguliertechnik die sogenannte Simulationsrechnung für Zirkulationssysteme eingeführt (Dendrit-Studio). Mit diesem zusätzlichen Berechnungsschritt kann der Nachweis geführt werden, dass das Zirkulationssystem auch bei Werkseinstellung der thermostatischen Zirkulationsregulierventile (MultiTherm/EtaTherm) im Sinne der ÖNORM B 5019 hydraulisch abgeglichen ist und dabei die Temperaturanforderungen gemäß ÖNORM B 5019 erfüllt werden. Im Rahmen einer Zirkulationssimulation können diese Nachweise nicht nur für den normalen Betriebsfall, sondern auch für den Desinfektionsfall erstellt werden. Weiterhin können mit diesem Verfahren auch beliebig vorgegebene Rohrnetze nachberechnet und so Fehler identifiziert werden, die sich aus einem ungeeigneten konstruktiven Aufbau des Rohrnetzes, aus fehlerhafter Bemessung der Rohrleitungen, falscher Positionierung der Regulierventile im Zirkulationssystem, ungeeigneten hydraulischen Eigenschaften der Reguliertechnik (Bild 7 und Bild 8), unzureichender Dämmung der Rohrleitungen und Ventile usw. ergeben. Im Rahmen der Simulation können auch für die gewählte Zirkulationspumpe des Herstellers Wilo alle verfügbaren Drehzahlen und Regelstrategien realitätsnah ausgewählt bzw. eingestellt werden (Bild 3). Im Verlauf einer Zirkulationssimulation werden durch iterative Berechnungsschritte die Zirkulationsvolumenströme so lange variiert, bis sich – bei Werkseinstellung der Ventile – alle Betriebspunkte auf den Kennlinien der Ventile befinden. Mit dieser Berechnungsstrategie wird zunächst nachgewiesen, dass sich das Zirkulationssystem im hydraulischen Gleichgewicht befindet. Die normative Anforderung wird allerdings erst erfüllt, wenn mit den veränderten Zirkulationsvolumenströmen auch noch die Temperaturanforderungen der ÖNORM B 5019 (> 55 °C) in jeder Teilstrecke des Systems eingehalten werden können (Bild 6). In der Ergebnisdarstellung ist jeweils der rote Ordinatenpunkt der (theoretische) Betriebspunkt aus der Rohrnetzberechnung und der blaue Ordinatenpunkt, der Betriebspunkt, der vom Ventil tatsächlich eingestellt werden kann. Die Veränderung der Zirkulationsvolumenströme im Rahmen der Simulation ist gering, wenn die nutzbare Regelflanke des Ventils relativ lang ist. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden in den Beispielberechnungen ausschließlich Ventile der Nennweite DN 15 verwendet. Eine Dendrit-Berechnung würde allerdings bei Verwendung der Kemper-Reguliertechnik in den beiden letzten – hydraulisch ungünstigen – Kreisen Ventile DN 20 einsetzen. Erfahrene Planer/ausführende Unternehmen setzen an diesen Stellen sogar planmäßig statische Reguliertechnik ein. Mit dieser Maßnahme kann ein Temperaturverlauf sichergestellt werden, der nahezu exakt dem Ergebnis einer Berechnung gemäß DIN 1988-300 mit einem Beimischgrad von 1 (Bild 1) entspricht. Mit diesem Ergebnis ist nachweislich ein Betrieb des Zirkulationssystems im wirtschaftlichen Optimum gewährleistet. Abweichungen zwischen Planung und Ausführung können in den meisten Fällen bereits über Verstellen dieser beiden Ventile ausgeregelt werden. Verfügen die Ventile nur über eine kurze nutzbare Regelflanke (Ventil 2) oder sogar nur über einen konstanten kV-Wert (Ventil 3), führt eine Inbetriebnahme eines Zirkulationssystems mit Werkseinstellung (57 °C) zu gravierenden Fehlfunktionen, da die geforderten Temperaturen nicht eingehalten werden können (Bild 7 und Bild 8). Die Ventile 2 und 3 sind für eine automatische Einregulierung bei Werkseinstellung ungeeignet, da die berechneten Betriebspunkte zu weit von der jeweiligen Kennlinie entfernt sind. Zur Vermeidung kritischer Temperaturverhältnisse müssen diese Ventile zwingend „von Hand“ auf zuvor berechnete Werte eingestellt werden.

Fazit

Für Planer und Handwerksunternehmen, die für die Realisierung des hydraulischen Abgleichs eines Warmwasser-Zirkulationssystems in der Verantwortung stehen, ist es unverzichtbar, dass die Planungs- und Einbauanleitungen der Hersteller eine verbindliche Aussage enthalten, auf welche Werte thermostatische Zirkulationsregulierventile eingestellt werden müssen bzw. unter welchen Randbedingungen erwartet werden darf, dass eine automatische Einregulierung nur mit der Werkseinstellung der Ventile gelingt. Herstellervorgaben und die Berechnungsergebnisse aus einer computergestützten Rohrnetzberechnung müssen aufeinander abgestimmt sein! Auf Grund völlig unterschiedlicher Kennlinienverläufe und Regelstrategien der im Markt verfügbaren Reguliertechnik (Bild 2) muss bei einem gedankenlosen Wechsel des Fabrikats in der Ausführungsphase, ohne erneuten rechnerischen Nachweis des hydraulischen Abgleichs, eine Fehlfunktion der Warmwasserzirkulation erwartet werden. Die geforderten Temperaturen ≥ 55 °C können dann nicht mehr eingehalten werden. Es gehört zur Baustellenpraxis, dass die Zirkulationssysteme nur in Ausnahmefällen „wie geplant“ in Betrieb genommen werden. In der Regel führen Veränderungen am Rohrnetz während der Bauphase auch zu veränderten Betriebsbedingungen im Zirkulationssystem. Die Veränderungen müssen dann nachträglich ausgeregelt werden. Das führt nicht selten dazu, dass zur Sicherstellung der Funktion eine höhere Pumpendruckdifferenz erforderlich wird, als ursprünglich rechnerisch vorgesehen war. Diese Verhältnisse sprechen eher für eine „automatische“ Einregulierung über Thermostatventile mit Werkseinstellung, so wie für den Einsatz drehzahlgeregelter Pumpen und gegen eine zeitaufwändige „punktgenaue Einstellung“ aller Zirkulationsregulierventile „von Hand“. Da eine Einstellung der Zirkulationsregulierventile an der Baustelle vermutlich von den Praktikern weder akzeptiert noch geleistet werden kann, ist die Durchführung einer Simulationsrechnung zum Nachweis der in DIN 1988-200 geforderten Temperaturen empfehlenswert. Die langjährige Berechnungserfahrung mit Simulationsrechnungen für sehr große und stark verzweigte Zirkulationssysteme in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen usw. zeigt, dass sich die geforderten Temperaturen ≥ 55 °C mit der Werkseinstellung (richtig bemessener) Kemper-Zirkulationsregulierventile „automatisch“ einstellen.