Schulklassen-Lüftungsgerät in Möbel integriert – Volksschule Rohrbach (Dornbirn).

Drexel und Weiss (2)

Aber der Reihe nach. Gute Luft war in Schulklassen schon immer Mangel ware. Wenn sich 20 bis 30 Personen in einem 60 m2 großen Raum aufhalten, kann das gar nicht anders sein; zumindest nicht ohne adäquate Maßnahmen. Die zunehmende Dichtheit moderner Gebäude ist nicht das Problem, sie verschärft es allenfalls. Und Fensterlüftung ist in diesem Kontext ein Lösungsansatz, der rasant an Akzeptanz verliert: Wir tolerieren den Diskomfort bei offenen Fenstern und Minusgraden einfach nicht mehr. Eine mechanische Lüftungsanlage ist also ein Muss – aber auch ein Segen, wie wir noch sehen werden. Nachdem die generelle Notwendigkeit klar ist, stellt sich eine Reihe von Fragen: Wie viel Luft wird gebraucht? Wie wird die Luftmenge geregelt? Zentrale oder dezentrale Geräte? Wie viel Lüftungswärme kann zurückgewonnen werden? Wie viel elektrische Energie wird hierfür verbraucht? Wird es dann nicht zu trocken und gibt’s das Ganze auch „in leise“?

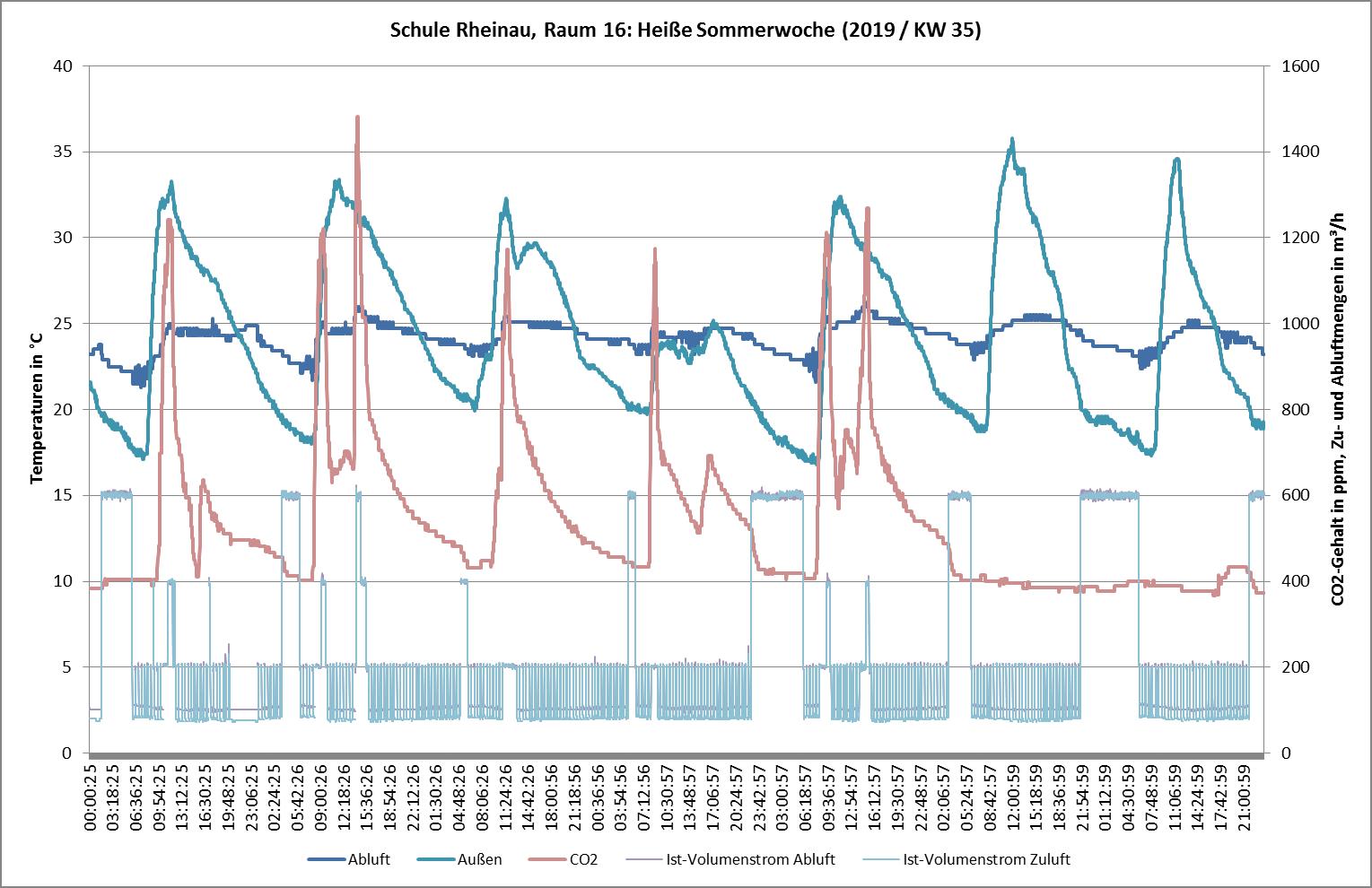

Bei der Dimensionierung der Anlage soll te man es nicht übertreiben. In der Wohnraumlüftung gelten pro Person 30 m2/h als Maßstab; es sind aber auch Küchen, Bäder und WCs zu entlüften. Für Volksschulen genügen pro Kopf in der Regel 20 m2/h, bei den älteren Kindern oder Jugendlichen kann man auf 25 m2/h erhöhen. Viel wichtiger ist eine geeignete Regelung. Zeitschaltuhren werden den wechselnden Belegungen ebenso wenig gerecht wie Anwesenheitssensoren. Die manuelle Wahl von Lüfterstufen funktioniert bei interessierten Lehrpersonen zum Teil, üblicherweise läuft die Anlage aber entweder zu oft (bei akustisch gut gebauten Geräten) oder zu wenig. Die besten Erfahrungen werden mit Bedarfsregelungen gemacht – CO2 dient dabei als guter Indikator für die mensch lichen Emissionen. Der Überwachungsbetrieb sorgt in leeren Klassen für einen minimalen Grundluftwechsel; sobald beliebig viele Schüler für einen Anstieg des Kohlendioxids sorgen, wird mit der richtigen Luft menge gelüftet.

Zentrale Wohnraumlüftung

Die Realisierung einer zentralen Lüftungsanlage ist grundsätzlich möglich, in der Praxis sprechen aber meist zwei Gründe dagegen: Die relativ voluminösen Lüftungskanäle müs sen irgendwo untergebracht werden – bei energieeffizienter, heißt druckverlustminimierter, Ausführung sind diese Kanäle nicht „relativ“, sondern „sehr“ voluminös. Darüber hinaus sorgen Brandschutzvorgaben meist für hohe Kosten bei der Peripherie von zentralen Systemen.

Dezentrale Wohnraumlüftung

Dezentrale Systeme bieten demgegenüber den Vorteil der Standardisierung: Die Lüftungsanlage ist kein Unikat, das individuellen Fehlern zum Opfer fallen kann. Das dezentrale Gerät wurde einmal entwickelt, optimiert, akkreditiert geprüft, zertifiziert und danach industriell gefertigt. Planer und Ausührende dürfen sich auf die publizierten Qualitäten verlassen.

Bei den verhältnismäßig kleinen Lüftungs geräten werden mühelos Wärmebereitstellungsgrade von 80 bis 85 Prozent erreicht, was ein hohes Maß an Heizenergie einspart. Im Übrigen hilft es auch im Sommer, wenn die frische, aber heiße Außenluft mit Hilfe der Wärmerückgewinnung möglichst stark abgekühlt werden soll. Das Gerät befindet sich direkt in der Schulklasse, dadurch sind keine Zu und Abluftleitungen erforderlich, und auch die Leitungen ins Freie können in mini maler Länge gehalten werden. Die Druckver luste sind deshalb auf das (optimierte) Gerät beschränkt, wodurch eine sehr gute Strom effizienz erreicht wird: Während bei zentralen Anlagen meist mit Werten um 0,45 Wh/m2 gearbeitet werden muss, kommen dezentrale Geräte mit der Hälfte aus. Da die Anlagen üblicherweise nur 1.000 bis 1.500 Stunden pro Jahr betrieben werden, ist der daraus resultierende Stromverbrauch mit 100 bis 200 kWh/a fast vernachlässigbar.

Stichwort Stromverbrauch:

Auch eine elektrische Vorwärmung für die Frostfreihaltung verbraucht nur sehr wenig Energie, weil tags über die Stunden mit tiefen Minusgraden sehr selten sind. Der Nachteil dieser Methode liegt allerdings darin, dass hohe elektrische Anschlussleistungen bereitgestellt werden müssen, was zu erhöhten Investitionskosten führt. Eine interessante Alternative steht in Form der sogenannten Umluftabtauung zur Verfügung. Durch die eingesetzte Bedarfssteuerung wird nicht mehr als nötig gelüftet, dadurch wird die Raumluft im Winter auch nicht zu trocken. Für besonders hohe Anforderungen an die Raumluftfeuchte, beispielsweise in einem Musikzimmer, können Enthalpie tauscher als Feuchteübertrager eingesetzt werden.

Die akustische Qualität entscheidet über die Akzeptanz der mechanischen Lüftungs anlage: Unangenehm laute Anlagen werden einfach deaktiviert – der gewünschte Effekt wird verfehlt und die Lüftung erhält einen dementsprechend schlechten Ruf. Der Schall druckpegel in einem Unterrichtsraum soll je nach zitierter Norm 30 bis 35 dB(A) nicht über schreiten. Das Passivhausinstitut präzisiert und bezieht die Raumakustik mit ein: maximal 30 dB(A) bei einem Raumvolumen von 200 m3 und einer Nachhallzeit von 0,7 Sekunden. Diese Randbedingung ist wichtig, weil in einem schallharten Raum auch das beste Gerät gut zu hören ist. Obwohl eine geringe Nachhallzeit auch aus raumakustischen Gründen in verschiedenen Richtlinien verankert ist, wird sie in der Praxis oft verfehlt. Weisen Planer und/oder Ausführende bereits in der Planungsphase darauf hin, sind die Vor aussetzungen für eine begeisternde Lüftungsanlage geschaffen. Die akustische Qualität des Geräts ist sinnvollerweise durch ein Zertifikat oder eine akkreditierte Messung zu belegen.

So viel zur Pflicht, nun zur Kür: Neben der Aufgabe, bei hohem Komfort für gute Luft qualität zu sorgen, kann die mechanische Lüftung einen entscheidenden Beitrag zum sommerlichen Komfort leisten

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf Seite 48 der aktuellen Ausgabe 3/2020.