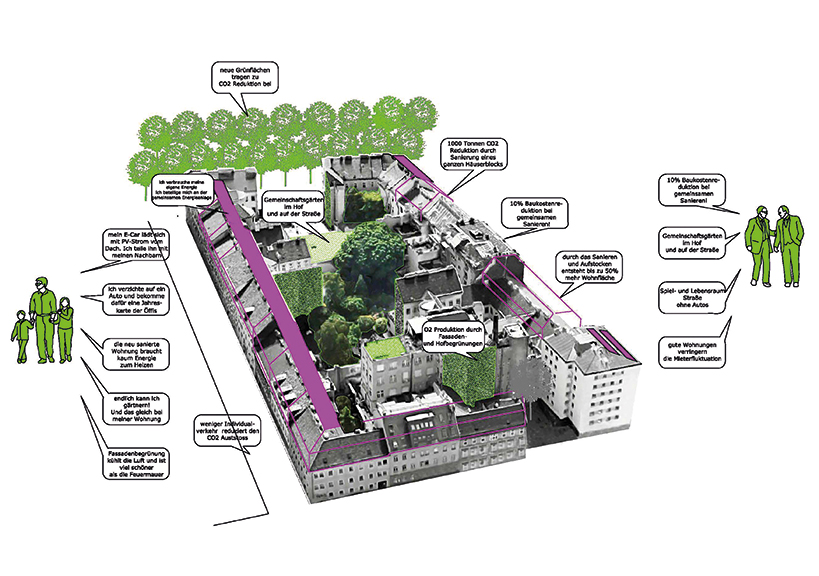

Eine Contracting-Lösung hat für die Hauseigentümer und Hausverwaltungen den Vorteil, dass diese kein technisches Risiko übernehmen. Credit: RFM Räume für Menschen

Bei einer Sanierungsrate von lediglich 1 Prozent muss davon ausgegangen werden, dass auch in der näheren Zukunft hochtemperierte Fernwärme die derzeit sinnvolle, fast CO2-freie Lösung für unsanierte Bestandsgebäude bleibt. So die Expertise an das aktuelle Wohnprojekt im 17. Bezirk in Wien seitens des Projektträgers: Burtscher-Durig ZT GmbH unter der Leitung von RfM – Räume für Menschen. Man hat einiges vor rund um die Geblergasse. Fix eingeplant ist die liegenschaftsübergreifende Energieversorgung – Mobilitätsalternativen, wie z. B. E-Car-Sharing, sind auf Blockebene derzeit (noch) als zu teuer definiert. "Damit Liegenschaftseigentümer und -bewohner ihr Heizsystem ändern und auf Fernwärme umsteigen, könnten als Anreiz Anschluss- und Heizkosten gefördert werden", weiß man bei RfM. Im Gegenzug sichere sich die öffentliche Hand die Ansparung einer thermischen Sanierung. Nahwärmenetze, Rücklaufnutzung etc. würden die Kapazität der Fernwärme erhöhen und auch die Einspeisung dezentraler Wärmequellen (z. B. Solarthermie) in das Fernwärmenetz wäre vorstellbar. "Als Geschäftsmodell sollten Haushalte und nicht Wärmemengen bewertet werden", wünscht man sich bei RfM. Die Fernwärme als Stadterneuerungsinstrument würde somit CO2-optimierte Bestandsquartiere sichern.

Visionen einer besseren Zukunft

Anders sieht es für Liegenschaften des Projekts aus, die weit reichende Sanierungsmaßnahmen und eine Standardanhebung des Wohnkomforts planen – etwa die Umstellung von Einzel- und Etagenheizungen mit Radiatorbetrieb auf Niedrigenergietechnik mit Fußbodenheizungen. Hier wird die alte Vision von Energieplanern und Architekten – Wärme aus dem Sommer im Winter zum Heizen nutzbar zu machen – ständig weiterentwickelt. Konkret wird das über Geothermie-Tiefenbohrungen (zum sommerlichen Aufladen des Erdspeichers) in Kombination mit Wärmepumpen zur Wärmeversorgung passieren. So auch aktuell bei den zwei Gründerzeit-Wohnhäusern in der Geblergasse. Die Verbindungsleitungen sollen so ausgelegt werden, dass in den nächsten Jahren weitere Gebäude des Häuserblocks "andocken" können. "So entsteht schrittweise ein dezentrales nachhaltiges Energieversorgungsnetz", freuen sich Mag.arch. Uli Machold und Mag.arch. Jutta Wörtl-Gössler von RfM-Architekten.

Lesen Sie den ungekürzten Artikel auf Seite 12 der Ausgabe 7-8a/2017!