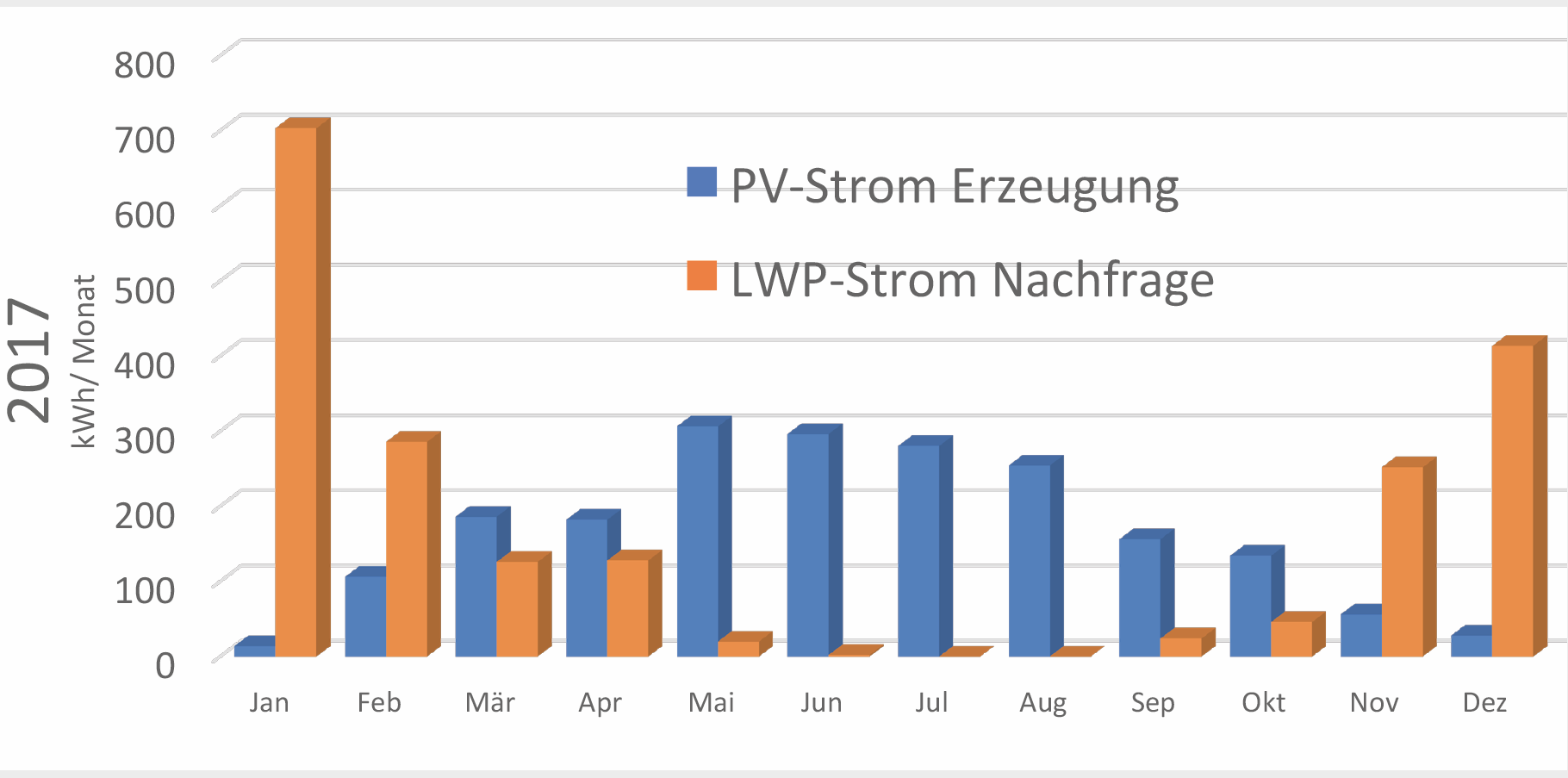

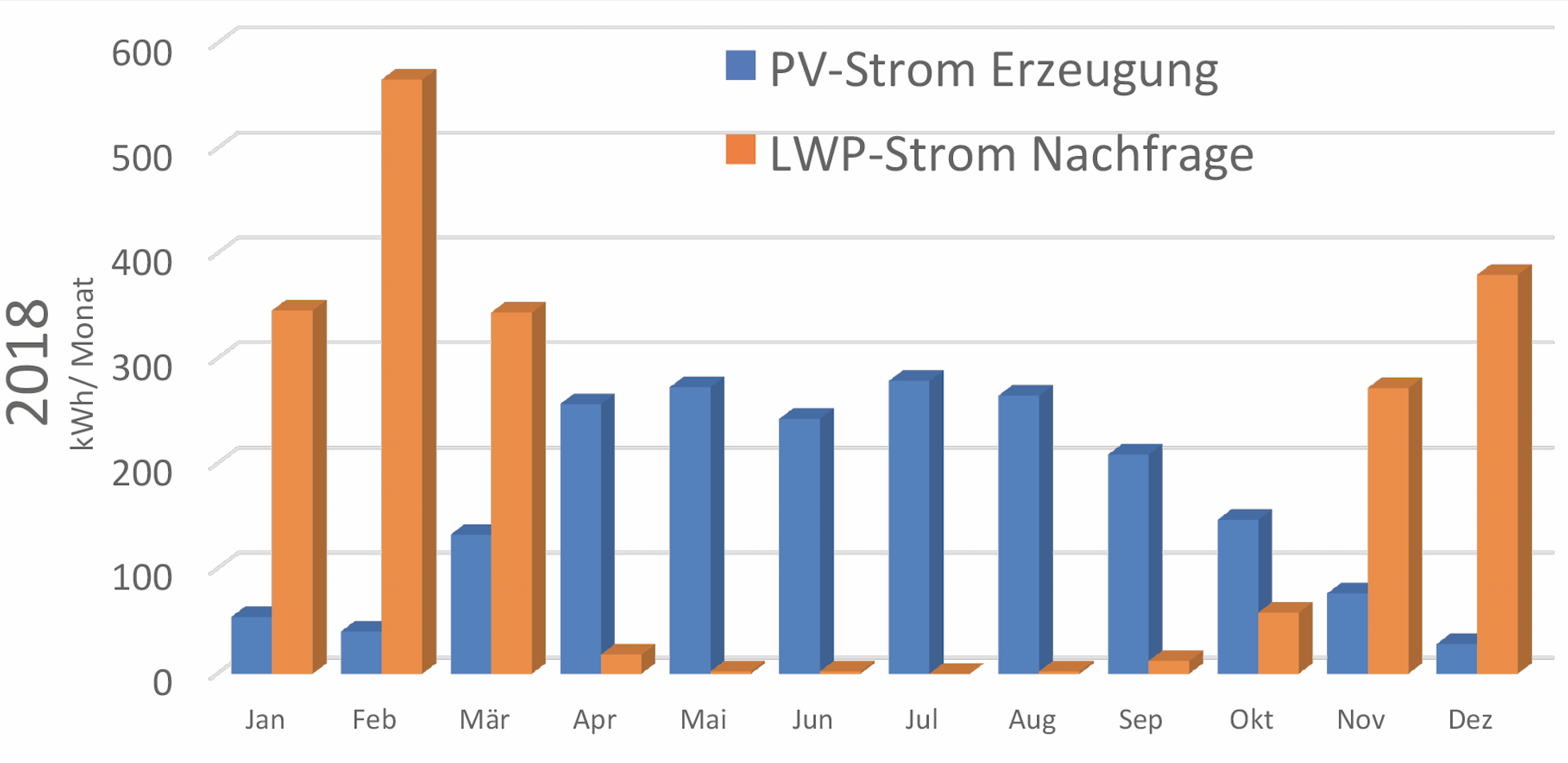

Energieautarke Jahresbilanz: Die Abbildungen zeigen, wie sich bei der „enrgieautarken“ Kombination von einer PV-Anlage mit einer Luftwärmepumpe am Standort Stadt Salzburg im Jahr 2017 bzw. 2018 Erzeugung und Nachfrage auf die einzelnen Monate aufteilen.

e7

Die Kombination von Luftwärmepumpe und PV-Anlage wird oftmals als eine relevante Option zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit gepriesen, da dadurch „energieautark“ und vor allem nur mit erneuerbarer Energie – also CO2-frei – geheizt werden kann. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Photovoltaikanlage über das Jahr die Menge an elektrischer Energie (kWh) erzeugt, die die Wärmepumpe für die Erzeugung der Wärme benötigt. Da der Strom nicht so einfach im Netz gespeichert werden kann und sich gerade in diesem Fall Erzeugung und Nachfrage überhaupt nicht decken, hat sich e7 diese Annahme genauer angeschaut. Die Frage dabei war: Wie groß muss eine PV-Anlage sein, dass sich zumindest die Erzeugung der PV-Anlage mit der Nachfrage der Luftwärmepumpe auf Monatsebene deckt? Für die Analyse werden reale Daten aus der Region Salzburg Stadt verwendet, um damit zu bestimmen, wie groß eine Photovoltaikanlage sein muss, damit in jedem Monat genügend Strom für die Luftwärmepumpe erzeugt wird. Die Stromnachfrage der Luftwärmepumpe wurde anhand des Temperaturverlaufs in der Stadt Salzburg auf Basis der Berechnungswerte des Energieausweises ermittelt.

Analyse der Luftwärmepumpe

ür die Analyse wurde die Annahme getroffen, dass der Einsatz der Luftwärmepumpe in einem Gebäude erfolgt, welches lediglich rund 6.000 kWh Wärme pro Jahr benötigt. Diese Menge entspricht ca. 625 m3 Erdgas oder 640 l Heizöl pro Jahr. Für die Luftwärmepumpe ergibt sich dadurch eine jährliche Stromnachfrage von rund 2.000 kWh. So effizient und attraktiv Wärmepumpen auch sind, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass bei Luftwärmepumpen die Effizienz mit fallenden Außentemperaturen stark abnimmt. Dadurch wird in der kalten Zeit (z. B. im Jänner) ungleich mehr Energie benötigt, als es den anteiligen Heizgradtagen entspricht. Mit Hilfe eines von e7 entwickelten Tools wurde für die Jahre 2017 und 2018 ermittelt, wie groß in den einzelnen Monaten die Stromnachfrage der Luftwärmepumpe ist. Für den Jänner 2017 ergab sich eine Nachfrage von über 700 kWh, was 35,2 Prozent der Jahresnachfrage entspricht. Im Jahr 2018 lag die Spitzennachfrage mit 28,3 Prozent der jährlichen Strommenge im Februar.

Analyse der Photovoltaikanlage

Zur Analyse des Umfangs der Stromerzeugung aus der PV-Anlage können Daten aus 14 zufällig ausgewählten PV-Anlagen im Salzburger Raum verwendet werden. -Anhand dieser Anlagen ergab sich, dass eine PV-Anlage, die 2.000 kW erzeugen soll, eine Leistung von 2,3 kWpeak haben muss und auch wie sich diese über das Jahr verteilen. 2017 wurden nur 0,7 Prozent (14 kWh) des Jahresertrags im Jänner erzeugt. Im Jahr 2018 lag der Minimalwert bei 2 Prozent.

Um wie viel muss eine PV-Anlage größer sein?

Mit diesen beiden Grundermittlungen konnte nun bestimmt werden, um wie viel eine PV-Anlage, die über das Jahr ausreichend Energie für die Luftwärmepumpe erzeugt, größer sein muss, dass auch auf Monats-ebene ausgeglichen bilanziert wird. Für das Jahr 2017 ergab sich ein Faktor von 48,7. Das heißt, die PV-Anlage muss 48,7-mal so groß sein, um zumindest auf Monatsebne ausgeglichen bilanzieren zu können. Im Jahr 2018 kommt man hingegen mit einem Faktor von 13,9 aus. Anstelle einer 2,3-kWpeak-Anlage wären 31,4 kWpeak erforderlich. Bei der PV-Anlage, die auf Basis des Jahresbilanzverfahrens dimensioniert wurde, können lediglich rund 25 Prozent der Stromerzeugung direkt bei der Luftwärmepumpe eingesetzt werden. Der Rest wird im Netz „gespeichert“.

Ernüchterndes Resümee

Auch wenn sich durch diese Darstellung schnell der Schluss ziehen lässt, dass die positive ökologische Argumentation bei der Kombination einer PV-Anlage mit einer Luftwärmepumpe nicht geteilt werden muss, soll die Interpretation doch tiefer gehen. Denn gerade in Österreich sollen Luftwärmepumpen und PV-Anlagen (bis zu 11 TWh) forciert werden. Die Forcierung der Luft-wärmepumpe würde die Stromnachfrage im Winter überproportional erhöhen, während von Seiten der PV-Anlage in dieser Zeit wenig Angebot geliefert wird. Dadurch kann die zusätzliche Stromnachfrage im Winter nicht gedeckt werden.

Lesen Sie den ungekürzten Artikel ab Seite 34 der aktuellen Ausgabe 6 + 7-8/2020!