Speaker des ersten Vortragsblocks: Wasserstoffprojekte in Umsetzung mit ÖVGW-Repräsentanten: v.l.n.r. hinten: Bernhard Pichler/ÖVGW, Stefan Fink/Energienetze Steiermark, Richard Bauer Wiener Wasserstoff GmbH, Christoph Macho/Liebherr-Werk GmbH, Manfred Pachernegg/Energienetze Steiermark, Michael Mock/ÖVGW, Michael Obermann/ÖVGW, Martin Bredebusch/Open Grid Europe, Stefan Wagenhofer/GasConnectGmbH, Wolfgang Nöstlinger/eww

©ÖVGW / Max Slovencik

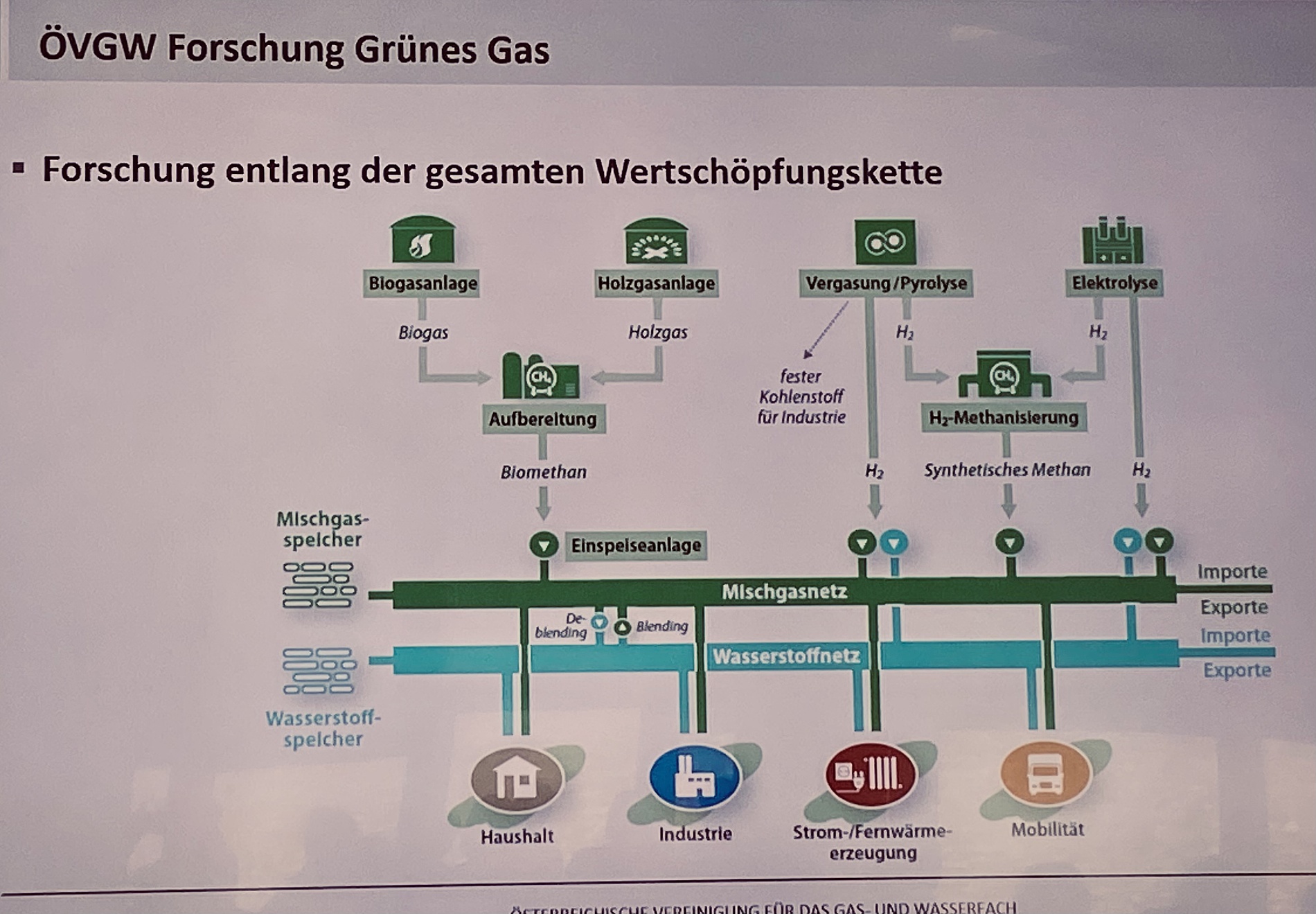

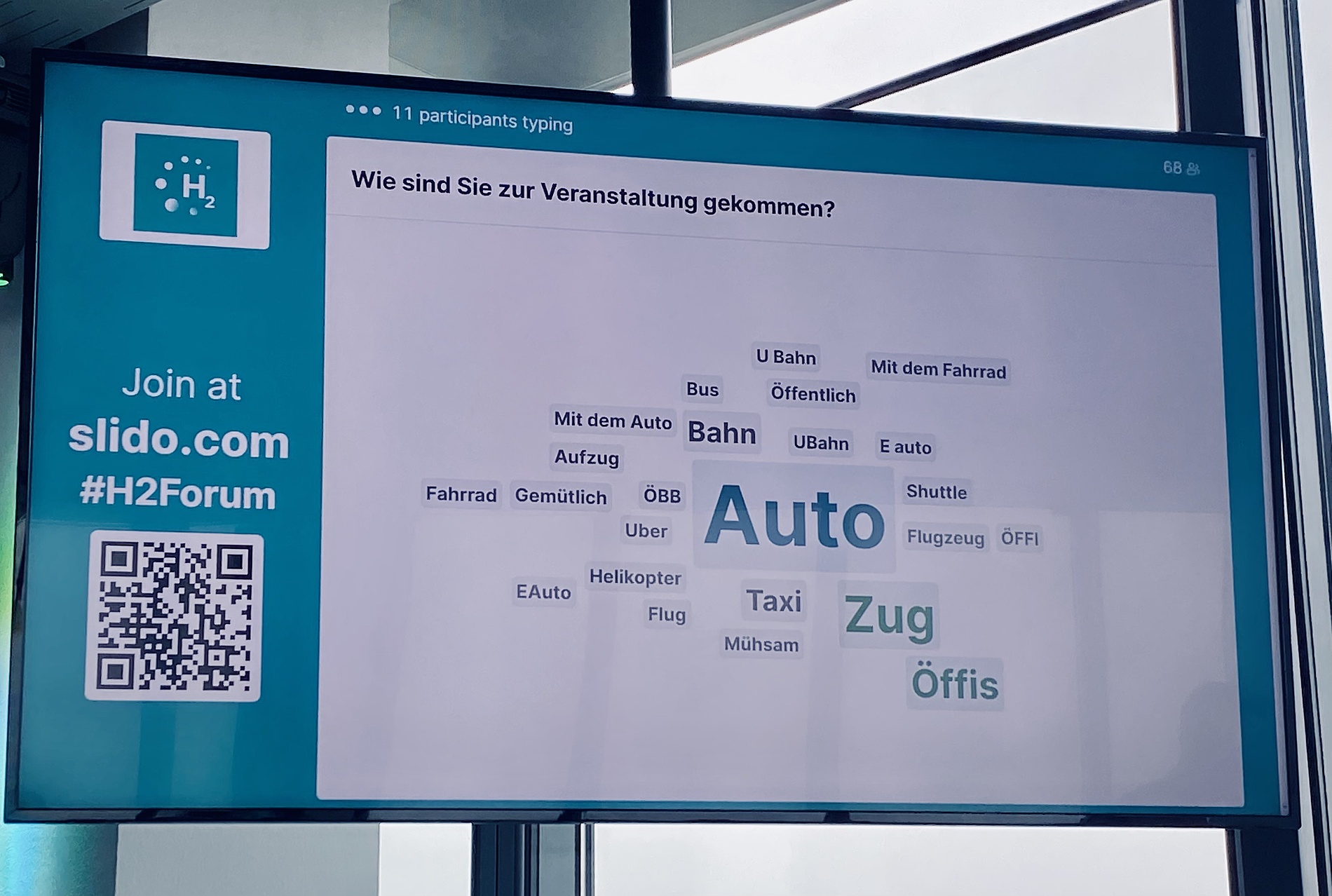

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) unterstützt diesen Transformationsprozess mit dem Forschungsprogramm „Grünes Gas“ und veranstaltet regelmäßig das Forum Wasserstoff, um über Fortschritte zu informieren und neue Entwicklungen zu diskutieren.

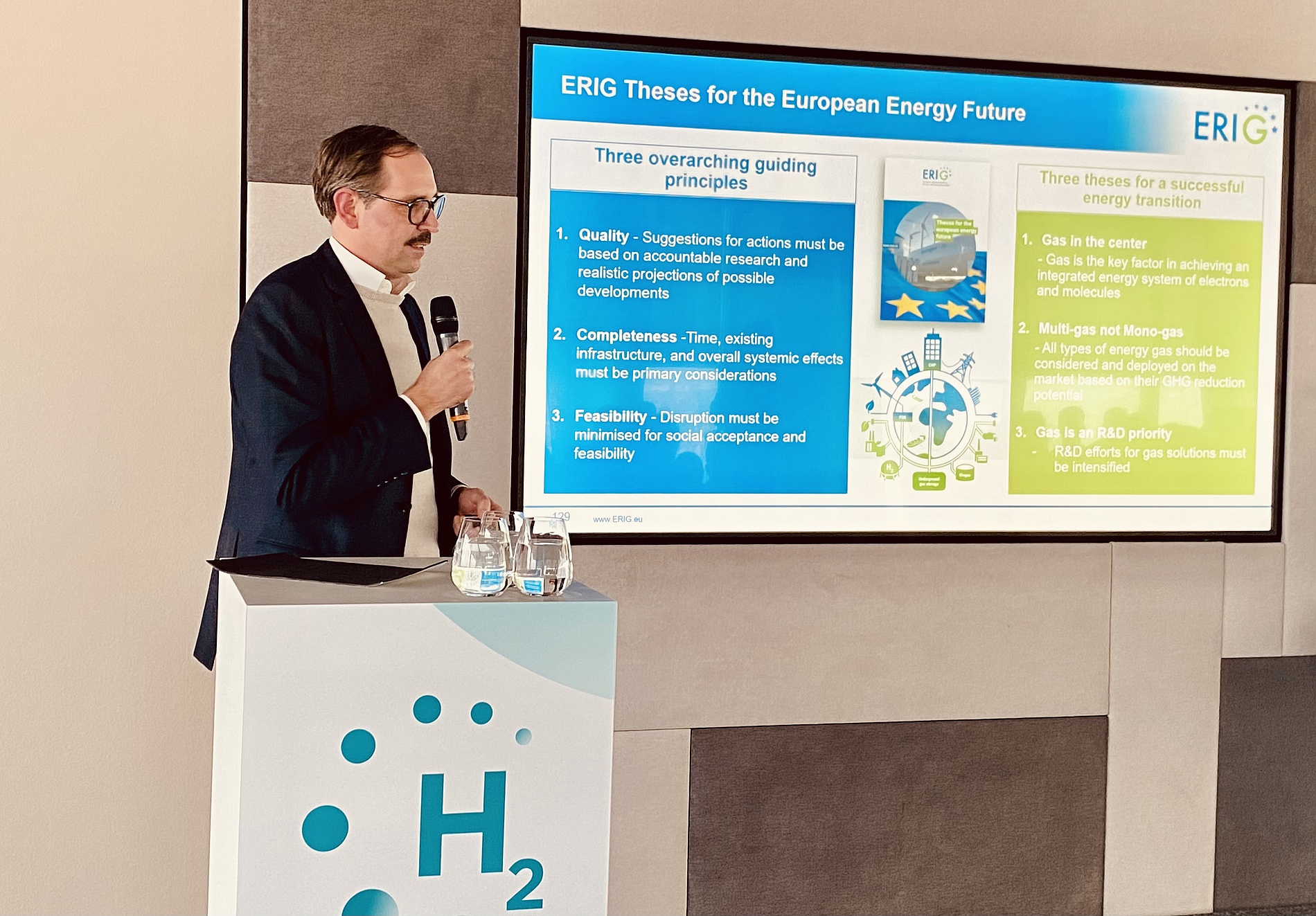

In seinen Eröffnungsworten betonte ÖVGW-Vizepräsident Stefan Wagenhofer den Wert der Veranstaltung für den fachlichen Austausch. Manfred Pachernegg, Vorsitzender des ÖVGW-Forschungsbeirates, gab einen Rückblick auf die letzten fünf Jahre und erläuterte nationale Forschungsinitiativen. Bettina Bordenetvom SVGW präsentierte die schweizer Wasserstoffprojekte. Eine Projekt-Übersicht des European Research Institutes for Gas and Energy Innovation (ERIG) zur Wasserstoffeinspeisung ins Gasnetz gab es von Hans Rasmusson (ERIG/DVGW).

Ein Schwerpunkt des zukünftigen Wasserstoffnetzes liegt auf hochwertigen Materialien. Clemens Füreder, zuständig für Zertifizierungen bei der ÖVGW, stellte erste Qualitätsstandards (QS) vor, die z.B. Anforderungen an Stahlrohre für den Wasserstofftransport definieren. Prüfinstitute beantragen bereits die Akkreditierung zur Produktzertifizierung nach diesen Standards.

Erzeugung, Verteilung und Anwendungen von Wasserstoff

Das Forum beinhaltete Vorträge zu Projekten rund um die Wasserstoffproduktion und -verteilung. So berichtete Richard Bauervon der Wiener Wasserstoff GmbH über Erfahrungen mit einem Elektrolyseur, der täglich bis zu 1.300 kg Wasserstoff produziert und teilweise in das Gasnetz einspeist. Dieses Projekt dient vor allem dazu, Erfahrungen für die zukünftige Entwicklung eines Wasserstoffnetzes und technischer Richtlinien zu sammeln.

Das geplante Wasserstoffnetz in Österreich wird größtenteils bestehende Erdgasleitungen nutzen, die umgerüstet werden. Stefan Fink von der Energienetze Steiermark GmbH stellte das ÖVGW-Projekt HyGrid2 vor, das die Umrüstung von Erdgasleitungen auf Wasserstoff untersuchte und mögliche Rückstände aus dem bisherigen Erdgasbetrieb analysierte. Wasserstoff wird in Zukunft auch im Mobilitätssektor eine Rolle spielen. Christoph Macho von Liebherr präsentierte den Prototyp eines Radladers mit Wasserstoff-Hubkolbenmotor für Schwerlastfahrzeuge und Maschinen mit hohem Energiebedarf.

Ausbau eines H2-Startnetzes in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz ist der Aufbau eines Wasserstoffnetzes geplant. In drei Vorträgen wurde die Situation in den einzelnen Ländern dargestellt. Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen in Deutschland.Martin Bredebusch von Open Grid Europe berichtete, dass Deutschland den Bau eines 9.040 km langen Netzes plant, das bis 2032 fertiggestellt sein soll. Davon sollen 60 Prozent bestehende Erdgasleitungen umgerüstet und 40 Prozent neu gebaut werden. Die Investitionskosten werden auf 18,9 Mrd. Euro geschätzt. In der Schweiz ist das Interesse vor allem in der Industrie groß, die Finanzierung ist aber noch nicht gesichert. Der Plan sieht einen Anschluss an den European Hydrogen Backbone vor, der durch Frankreich, Italien und Deutschland verläuft.

Auch in Österreich existieren bereits Pläne für den Aufbau eines 2.000 km langen Wasserstoffnetzes, wobei der Großraum Wien und Industriegebiete in Oberösterreich und der Steiermark zunächst angeschlossen werden sollen. Investitionen können jedoch erst erfolgen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen geklärt sind. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird laut Ministerium bis Mitte nächsten Jahres erwartet. Updates zur H2-Roadmap für Österreich und den neuen Features von inGRID lieferte Helmut Wernhart von AGGM, Austrian Gas Grid Management AG.

Das Forum endete mit einem Appell von Stefan Wagenhofer, die Herausforderungen als Chance zu sehen. Der Umstieg auf Wasserstoff biete die Möglichkeit, die Energieversorgung in Österreich und Europa nachhaltig und zuverlässig zu gestalten und zugleich Wohlstand und klimaverträgliche Energieversorgung zu sichern. Das gesamte Programm finden Sie HIER.

Mag. Michael Mock

Das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz (NEHG 2022) sieht seit seinem Inkrafttreten im Herbst 2022 eine innerstaatliche „CO2-Bepreisung“ vor. Über diese CO2-Steuer soll Energie in Österreich verteuert und so ein Anreiz geschaffen werden, weniger CO2 auszustoßen. Das Geld, das dadurch eingenommen wird, wird als Klimabonus direkt an die Menschen umverteilt. Mit dem Klimabonus wurde somit durch die Bundesregierung eine Art Ausgleich für die CO2-Bepreisung geschaffen.

Anders als die Bezeichnung des Emissionszertifikatehandelsgesetzes vermuten lässt, wurde mit 1. Oktober 2022 allerdings kein tatsächlicher Handel mit Emissionszertifikaten eingeführt, sondern Fixpreise für Zertifikate von staatlicher Seite her festgelegt. Diese sind von Handelsteilnehmern zu bezahlen und an ihre Kundinnen und Kunden als CO2-Bepreisung weiter zu verrechnen. So wird auch im Tarifkalkulator der E-Control die CO2-Bepreisung als Teil der gesetzlichen Abgaben angeführt.

Ab 1. Jänner 2025 geht diese Zahlungs- und Verrechnungspflicht des gesetzlichen CO2-Fixpreises gemäß den gesetzlichen Vorgaben vom Gas-Netzbetreiber an den Gas-Versorger über. „Für Kundinnen und Kunden ändert sich dadurch aber grundsätzlich nichts. Die CO2-Bepreisung wandert lediglich von der Gas-Netzrechnung des Netzbetreibers in die Gas-Energierechnung des Versorgers“, wie Mag. Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverband Gas Wärme (FGW) abschließend betont.

Lesen Sie diesen Artikel auf Seite 11 der aktuellen Ausgabe 12/2024 (ab 05.12.)!