v.li.: Lorenz Strimitzer, Energieagentur, Franz Titschenbacher, ÖBMV, und Bernhard Wlcek, Energieagentur

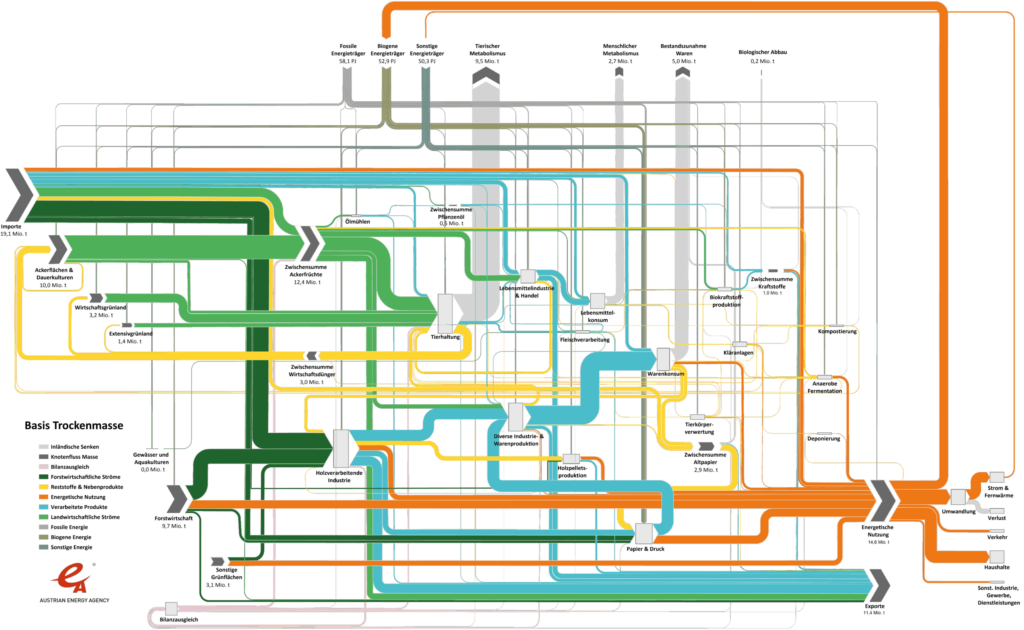

Erstmals werden dabei die Systemgrenzen am natürlichen Kohlenstoffkreislauf ausgerichtet: von der Urproduktion über die Verarbeitung bis hin zum Konsum der Produkte und dem dafür notwendigen Energiebedarf.

Die Biomassestrategie basiert auf einer Vielzahl von Detailstudien zu THG-Substitutionseffekten, Energiewendeszenarien, Umweltauswirkungen und volkswirtschaftlichen Effekten. Dabei wird deutlich: Der Ausstieg aus fossilen Energien ist mit einer Kombination aller erneuerbaren Energiequellen effizient, kostengünstig und volkswirtschaftlich vorteilhaft umsetzbar. Wesentliche Hebel sind die Klimawandelanpassung im Wirtschaftswald, der Ausstieg aus fossilen Heizsystemen sowie die ressourcen- und klimaeffiziente Nutzung von Biomasse.

„Der gestern veröffentlichte Sachstandsbericht zum Klimawandel macht eines deutlich: Wir müssen schneller und effektiver aus fossilen Energieträgern aussteigen. Natürliche Senken können den fossilen Energieausstoß nicht kompensieren – es braucht zusätzlich technische Senken, um das 2-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Je schneller wir jetzt aus fossilen Energien aussteigen, desto weniger technische Senken werden notwendig sein. Das ist auch ein wesentlicher Kostenfaktor. Der Ersatz einer fossilen Heizung ist beispielsweise etwa zehnmal günstiger als die technische CO2-Abscheidung, deren Transport und die Einlagerung in der Erdkruste“, erklärte Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, anlässlich der Studienpräsentation. „Mit der Biomassestrategie liegt nun ein umfassendes Konzept vor, wie Klimaschutz technologisch, wirtschaftlich, sozial und nachhaltig und vor allem praxistauglich funktioniert.“

Daraus abgeleitet ergeben sich folgende politische Handlungsnotwendigkeiten:

- Ein umfangreiches Kesseltauschprogramm mit dem Ziel 1,3 Millionen fossile Heizungen schnellstmöglich durch erneuerbare Heizsysteme zu ersetzen. Hier braucht es schnell Planbarkeit und ausreichende Förderanreize für Pellets, Scheitholz, Hackgut, Fernwärme und Wärmepumpen.

- Der Ausbau der Stromproduktion durch kombinierte Anlagen zur gleichzeitigen Strom- und Wärmeerzeugung – insbesondere für die Wintermonate, wenn wenigStrom aus Wasserkraft und Photovoltaik zur Verfügung steht. Aktuell stehen viele Biogasanlagen vor einer unsicheren Zukunft, hier braucht es eine Übergangsregelung im EAG.

- Ein starker Fokus auf den Ausstieg aus fossilen Energien im Rahmen der Kreislauf- und Bioökonomiestrategien. Die Umstellung der Produktionsprozesse innerhalb der Bioökonomie muss dabei einen zentralen Schwerpunkt bilden.

- Die Implementierung neuer Technologien wie der CO2-Abscheidung sowie die Produktion von grünen Gasen und erneuerbaren flüssigen Treibstoffen – um den Verlust natürlicher Senken auszugleichen und erneuerbare Alternativen für schwer elektrifi- zierbare Bereiche bereitzustellen.

Wichtigster, heimischer Energieträger und unverzichtbarer Bestandteil zahlreicher Anwendungen

„Biomasse spielt für den Menschen seit jeher eine fundamental wichtige Rolle. In unserer hochtechnisierten Welt kann Biomasse eine unüberschaubare Anzahl an Funktionen über- nehmen. Die Biomasse, die wir zur Verfügung haben ist allerdings begrenzt“, schilderte Bernhard Wlcek, einer der AEA-Studienautoren. Deshalb hat sich die Studie mit den wesentlichen Fragen beschäftigt:

- Wie nutzen wir Biomasse heute?

- Wie nutzen wir Biomasse zukünftig?

- Welche Mengen an Biomasse haben wir überhaupt zur Verfügung?

- Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Der Einsatz von Biomasse in ihrer Gesamtheit in Österreich, ihre derzeitige systemische Relevanz sowie ihre mögliche Rolle im Energiesystem der Zukunft waren bislang unzureichend und teils gar nicht bekannt. Die österreichische Biomassestrategie schließt genau diese Lücke und gewährleistet eine fundierte und umfassende Auseinandersetzung mit der Biomassenutzung in Österreich. Gerade angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen muss die sinnvolle und zielgerichtete Forcierung der Bioenergie ein strategisches Ziel der nationalen Energiepolitik darstellen.

CO2-Bindung über die Photosynthese um ein Vielfaches größer

Im Rahmen der Erstellung der Studie wurde erstmals eine komplette Bestandserhebung der Biomasseproduktion, -verarbeitung und -nutzung für Österreich durchgeführt. Die erhobenen Einflussgrößen wurden zusammenfassend in Form eines Flussbildes dargestellt. Dieses Biomasseflussbild dient als Datengrundlage für zukünftige Entscheidungen zur Entwicklung der Biomassenutzung in Österreich. Es bildet alle Ein- und Ausgangsströme in Tonnen sowie die beteiligten Sektoren ab. Inkludiert ist zudem die energetische Nutzung von Biomasse in Österreich zur Produktion von Wärme und elektrischen Strom für Verkehr, Haushalte und die Industrie.

Es wurde gezeigt, dass in Österreich aktuell 46 Mio. Tonnen Biomasse genutzt werden. Als Quellen der genutzten Biomasse fungieren hauptsächlich die österreichische Forstwirtschaft (9,7 Mio. Tonnen), landwirtschaftliche Ackerflächen (10 Mio. Tonnen) und Grünland (4,6. Mio. Tonnen), Grünflächen (3,1 Mio. Tonnen) sowie Importe (19,1 Mio. Tonnen). Importiert wird hauptsächlich Säge- und Industrieholz. Nach Veredelung werden die daraus entstandenen Produkte großteils wieder exportiert. Auch dadurch bedingt, beläuft sich der gesamte Export an Biomasse aus Österreich auf 11,4 Mio. Tonnen. Durch die inländische Be- und Verarbeitung von Biomasse fallen größere Mengen an Nebenprodukten an, diese werden hauptsächlich energetisch genutzt.

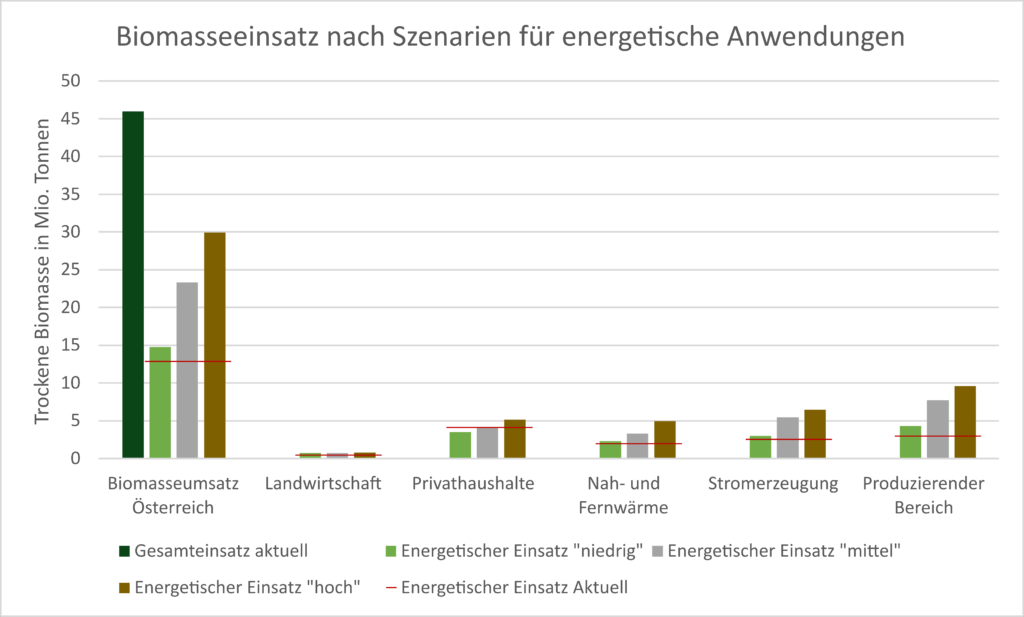

Zentral ist auch die energetische Nutzung der Biomasse mit rund 14,6 Mio. t. Diese wurde entsprechend dem Energieverbrauch auf Sektoren aufgeteilt. Die wichtigsten energetischen Einsatzgebiete von Biomasse in Österreich sind die Umwandlung in Strom und Wärme so- wie die direkte Nutzung in den Haushalten. Rund 3,1 Mio. t werden von der Bioökonomie wieder zur Eigenversorgung benötigt. Betrachtet man die energetischen, also senkrechten Energieströme fällt auf, dass noch relevante Mengen an fossiler Energie zur Produktion der Biomasse eingesetzt werden, nämlich rund 58 PJ.

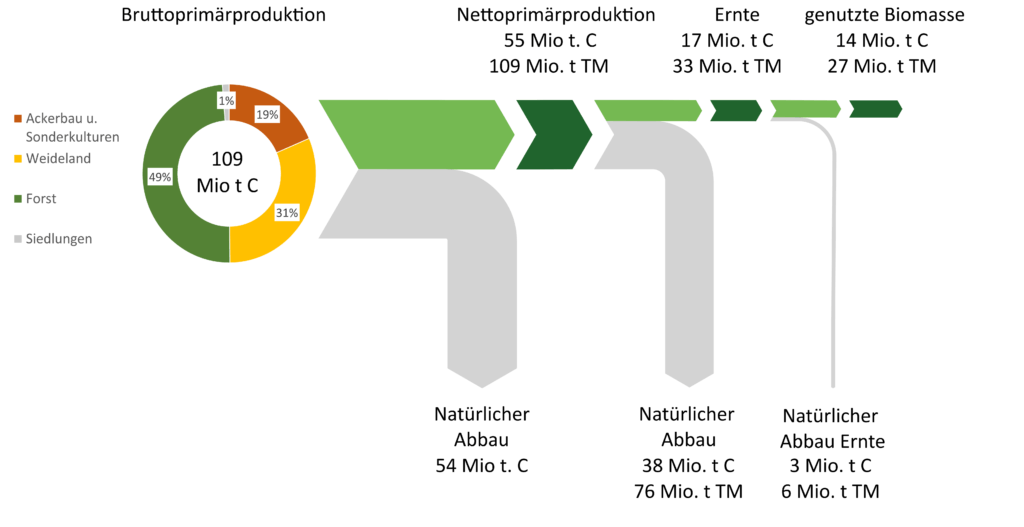

„Die Biomassenutzung verursacht Gesamtemissionen von 7,32 Mio. t CO2-Äquivalenten. Allerdings ist die CO2-Bindung über die Photosynthese um ein Vielfaches größer. Wir haben hierfür die Primärproduktion der Biomasse berechnet. Das Ergebnis zeigt, dass wir nur rund ein Drittel der gesamten Biomasse ernten, die jährlich nachwächst“, so Wlcek.

(c) Österreichischer Biomasse-Verband

Mit Bioenergie bares Geld und CO2 sparen

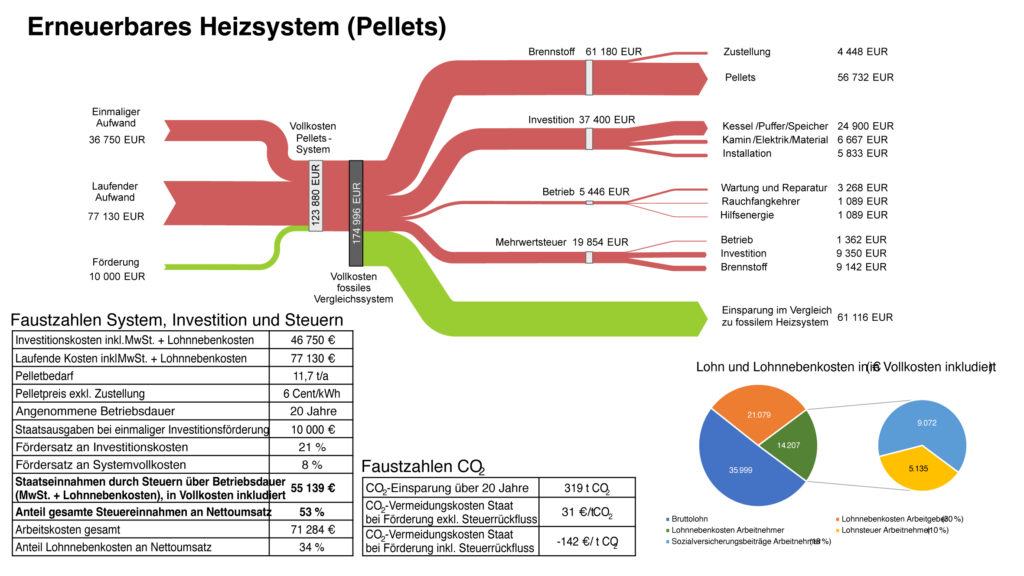

Neben dem beschriebenen Biomasseflussbild und den für dessen Erstellung erhobenen Zahlen und Daten, wurden auch weitere Effekte der Biomassenutzung betrachtet. Darunter fallen beispielsweise die steuerlichen Effekte bei Installation und Betrieb von Pelletskesseln. Bei einmaliger Anreizförderung von 10.000 € für die Installation einer Pelletsheizung kommt es zu Staatseinnahmen in Form von Mehrwertsteuer und Lohnnebenkosten von rund 55.000 € über 20 Jahre Betriebsdauer. Am Beispiel einer Pelletsheizung konnte gezeigt werden, dass sich die Förderungen über Mehrwertsteuereinnahmen und Lohnkosten innerhalb von wenigen Monaten positiv auf das Budget auswirken. Zudem lassen sich dadurch im Vergleich zu einem fossilen Heizsystem rund 300 Tonnen CO2 sparen. Zusätzlich sparen die Nutzer im Vergleich zu fossilen Heizsystemen bares Geld. Bioenergie verlagert die Wertschöpfung grundsätzlich vom Ausland ins Inland – selbst die Produktion der Kessel erfolgt im Fall von Bioenergieanlagen größtenteils inländisch.

(c) Österreichischer Biomasse-Verband

Biomasse-Nutzung senkt die THG-Emissionen

Biogener Kohlenstoff bzw. Biomasse ist Teil des biogenen Kohlenstoffkreislaufs. Die CO2- Aufnahme (durch Pflanzenwachstum) und Freisetzung (durch Verbrennung) gleichen sich gegenseitig aus. Wird fossile Energie durch Bioenergie ersetzt, werden die klimawirksamen Emissionen somit vermindert. Dieser Effekt wird „Substitutionseffekt“ genannt.

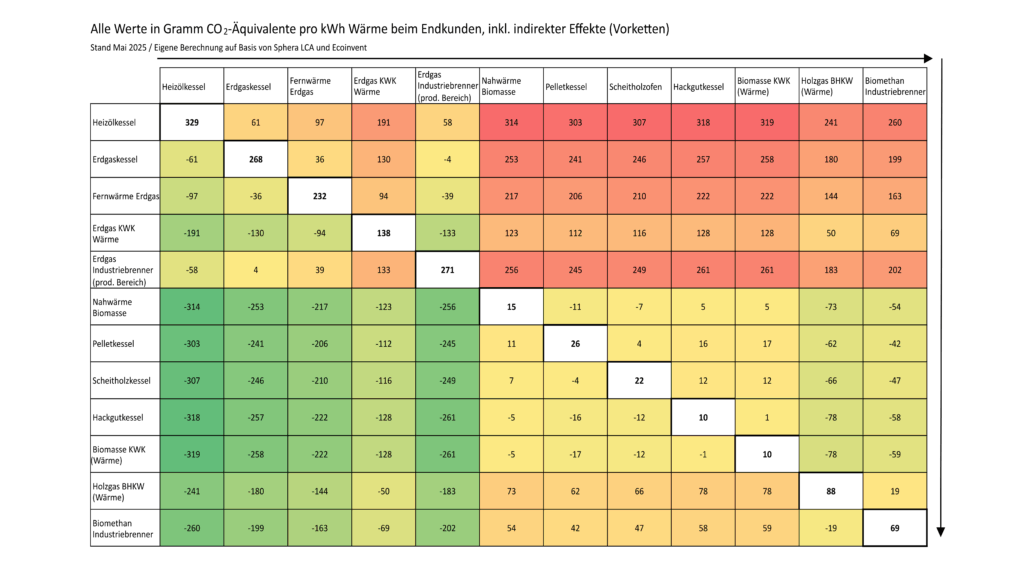

„Wir haben im Rahmen der Biomassestrategie umfassende Lebenszyklusanalysen zu den THG-Emissionen von Energiesystemen und zu Substitutionseffekten für österreichische Verhältnisse berechnet“, informierte Lorenz Strimitzer, ein weiterer AEA-Studienautor. Es zeigt sich, dass beispielsweise durch den Umstieg von einem Öl- auf einen Pelletskessel, je kWh über 300 g CO2-Emissionen eingespart werden. Bioenergie ist also eine besonders effektive Maßnahme, um Treibhausgasemissionen zu senken.

In Summe übersteigen die CO2-Einsparungen durch die Biomassenutzung die dabei verursachten Emissionen deutlich. Allein die energetischen Substitutionseffekte belaufen sich auf bis zu 26 Mio. t vermiedenes CO2 im Jahr 2040 – wenn die Bioenergie entsprechend ausgebaut wird. Dies wurde in Form von Szenarien umfassend analysiert.

Blick in die Zukunft bis 2040 – jährlich bis zu 40.000 neue Holz-Kessel nötig

Basierend auf Energienutzungsszenarien wurde die Entwicklung des Energiesystems bis ins Jahr 2040 modelliert. Dabei wurden unterschiedliche Szenarien von 250 PJ bis 450 PJ untersucht. Wichtig ist, dass die Energiezukunft aus einem Mix aller Erneuerbaren bestehen sollte. Die Elektrifizierung ist wichtig, aber auch die Bioenergie wird eine zentrale Rolle spielen (müssen), insbesondere in der Wärmeversorgung.

„In unserem mittleren Szenario brauchen wir zur Aufrechterhaltung der Bioenergieversorgung rund 4 Mio. t (atro) Biomasse für Einzelheizungen in Haushalten, 3,3 Mio. t für Fern- wärmeanlagen, 7,7 Mio. t für Gewerbe und Industrie sowie 5,4 t für KWK-Anlagen. Darüberhinausgehende Mengen bis zur vollständigen Potenzialausschöpfung stehen für andere Anwendungsbereiche zur Verfügung“, so Strimitzer. „Für die Sicherstellung der Wärmeversorgung brauchen wir nach unseren Berechnungen jedes Jahr zwischen 27.000 und 40.000 neue Biomassekessel.“

Der Selbstversorgungsgrad liegt je nach Szenario zwischen rund 89 und 94%. Die Nutzung des heimischen Biomassepotenzials trägt maßgeblich dazu bei, eine krisenfeste, stabile und klimaneutrale Energieversorgung für Österreich sicherzustellen. So wird die nationale Energieversorgung resilienter gegen Schocks, Krisen und abrupte strukturelle Veränderungen, während inländische Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte maximiert werden. Eine Reduktion der Biomasse-Nutzung muss vermieden werden, nicht zuletzt, um die Flexibilität des Energiesystems gewährleisten zu können, beispielsweise um saisonale Engpässe in der Energieproduktion ausgleichen zu können. Hier fungiert Biomasse oftmals als die günstigste Alternative zur Energiespeicherung. Biomasse lässt sich zudem sowohl kleinräumig und lokal als auch dezentral und überregional nutzen. Dies geht wiederum mit steuerbaren Beschäftigungseffekten einher.

Zusammenfassend wurden mit diesem Projekt:

- die umfassendste Datengrundlage für Biomasse in Österreich geschaffen,

- die wichtigsten Zusatznutzen der Biomassenutzung (CO2-Reduktion, Wertschöpfung und Beschäftigung, Rückflüsse an den Staat) bewertet,

- ein Pfad aufgezeigt, wie sich die Biomasse bis 2040 unter Wahrung der Nachhaltigkeit weiterentwickeln sollte.

LINK zur Kurzversion der Studie: https://www.energyagency.at/fileadmin/1_energyagency/aktuelles/biomassestrategie_kurzfassung.pdf

(c) Österreichischer Biomasse-Verband

(c) Österreichischer Biomasse-Verband