(c) HartmutStein bei Pixybay

Auf der ersten Klimakonferenz der Weltorganisation für Meteorologie im Jahr 1979 in Genf wurde festgestellt, dass der einsetzende Klimawandel weltweite Gegenmaßnahmen erfordert. Nach jahrzehntelangen Diskussionen einigte sich die Staatengemeinschaft im Dezember 2015 schließlich auf das umfassende Klimaschutzabkommen von Paris. Das Abkommen bildet den internationalen Rahmen für eine nachhaltige Klimapolitik. Zu den Kernzielen gehören z. B. die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, Treibhausgas-Neutralität bis 2050, eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel und die Umlenkung internationaler Finanzströme auf klimafreundliche Entwicklungen. Die EU hat sich mit dem European Green Deal ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2030 sollen die Emissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden, mit dem langfristigen Ziel der Klimaneutralität bis 2050.

Wärmepumpe spielt wichtige Rolle

Österreich geht weiter und strebt die Klimaneutralität bis 2040 an und die Reduktion der Emissionen um 48 Prozent bis 2030 gegenüber 2005. Die Alpenrepublik entwickelte auch eigene Strategien, um den nationalen Gegebenheiten gerecht zu werden. Besonders bei der Raumtemperierung spielt die Wärmepumpe eine zentrale Rolle. Österreich setzte bis dato stark auf die Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Doch trotz erster Erfolge gerät die Transformation ins Stocken. Nach rückläufigen Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2022 gingen diese 2023 um 6,5 Prozent zurück und sollen natürlich weiter sinken.

Krisen bremsen den Fortschritt

Unvorhersehbare Krisen wie z. B. die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, der Rechtsruck in Gesellschaft und Politik, der erneute Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen bremsen den Klimaschutz. Auch die Weltklimakonferenz 2024 brachte kaum Fortschritte. Klimaschutz und Transformation geraten sichtlich ins Stocken. Richard Freimüller, Präsident Verband Wärmepumpe Austria: „Es braucht vor allem Klarheit über die künftige Klima- und Förderpolitik. Unternehmen benötigen Planungssicherheit und die Menschen müssen verlässlich wissen, mit welcher Unterstützung sie bei der Heizungssanierung rechnen können. Um die dringend notwendige Steigerung der Sanierungsquote im Gebäudesektor, bedarf es auch rechtlicher Änderungen im Miet- und Wohnrecht.“

Kühlung & Heizung & Warmwasser

Im Sommer kühlen, im Winter heizen und das ganze Jahr hindurch Warmwasser aufbereiten. In Kombination mit Solartechnik ist die Wärmepumpe das optimale Hybridsystem. Bei der passiven Kühlung nutzt die Wärmepumpe das niedrige Temperaturniveau aus dem Boden oder dem Grundwasser und überträgt es über einen Wärmetauscher auf das Flächenheizsystem. Hierbei dienen die Heizflächen als Kühlflächen und senken die Temperatur in den Räumen. Bei der passiven Kühlung sind lediglich Regelung und Umwälzpumpe in Betrieb. Das sorgt für minimalen Stromverbrauch und somit für geringe Betriebskosten. Möglich ist die passive Kühlung nur mit einer Erdwärmepumpe oder Grundwasserwärmepumpe.

Bei der aktiven Kühlung wird der thermodynamische Prozess der Wärmepumpe umgedreht. Die Wärme wird aus den Räumen des Gebäudes entzogen und nach außen an die Umgebung abgegeben. Bei hohen Temperaturen im Sommer ist eine schnelle und deutliche Kühlung der entsprechenden Räumlichkeiten gegeben. Dieser Vorteil ist auch mit vergleichsweise höherem Stromverbrauch gegenüber der passiven Kühlung verbunden. Die Mehrkosten können mit einer PV-Anlage wieder reduziert werden, frei nach dem Motto: „Kühlung mit der Sonne.” Neben dem Gebäudesektor spielt die Wärmepumpe im industriellen Bereich eine zentrale Rolle für die Energiewende. Mehr als 60 Prozent der von der europäischen Industrie verbrauchten Energie wird für Wärme verwendet, die traditionell aus fossilen Brennstoffen stammt. Rund 40 Prozent dieses Bedarfs können Wärmepumpen bereitstellen, bis zu Temperaturen von 200 °C. Der Einsatz von Wärmepumpen spart Energiekosten, macht unabhängig gegenüber Preisschwankungen von Brennstoffen, erhöht die Versorgungssicherheit und reduziert Emissionen deutlich. Richard Freimüller: „Besonders in der Industrie kann man mit der Nutzung von Prozess- und Abwärme, sowie beim parallelen Einsatz der Wärmepumpe für Heizung und Kühlung Amortisationszeiten stark verkürzen.“ 2023 wurden in 21 EU-Ländern über drei Millionen Wärmepumpen verkauft. Der Bestand wuchs auf rund 24 Millionen Wärmepumpen und vermeidet jährlich 45.000.000 t CO2-Emissionen. Der Wärmepumpen-Sektor generiert in über 250 Produktionsstätten Investitionen von sieben Milliarden Euro mit einem Beschäftigungseffekt von 170.000 Vollzeitäquivalenten in Europa. Freimüller: „Das Ziel muss sein, Wirtschaft und Klimaschutz miteinander zu verbinden, um unsere Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu sichern.”

So heizt Österreich

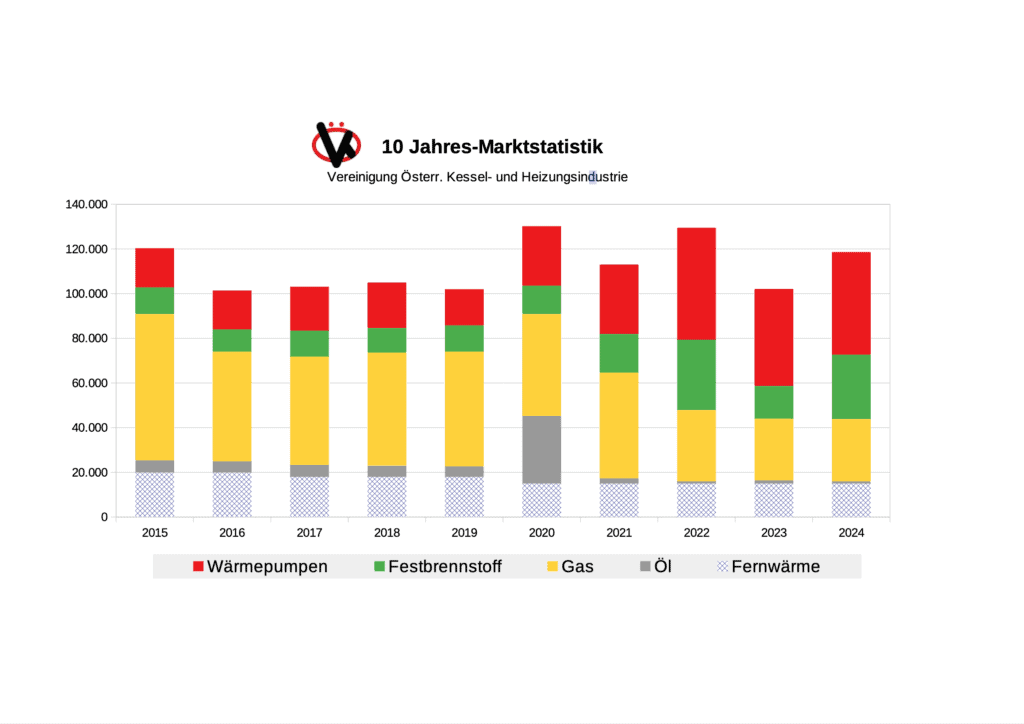

Die Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie liefert aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2024:

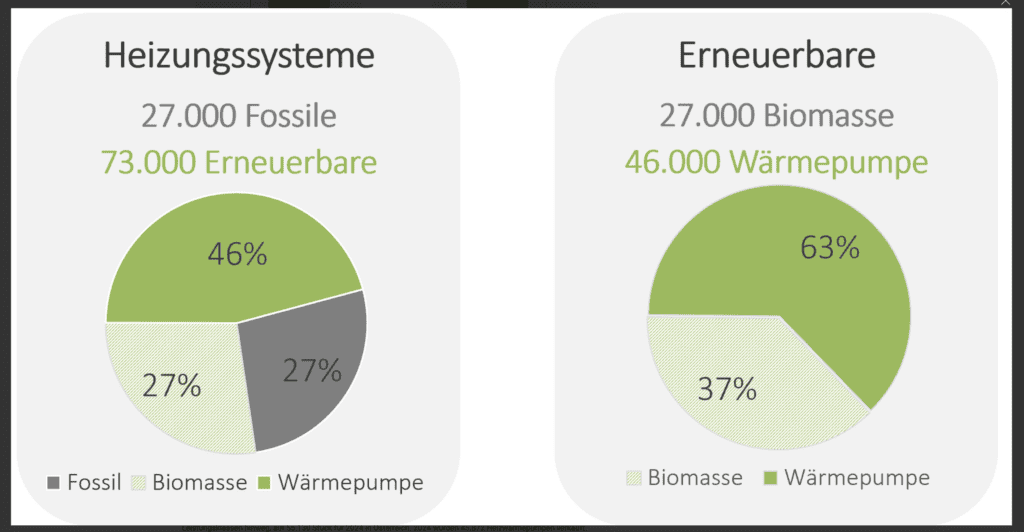

- Die größten Zuwächse verzeichneten im Vorjahr Holzheizungen, die ihren Absatz auf 28.850 Stück verdoppeln konnten. Steigende Preise bei Fernwärme, Strom und Öl haben den Trend zur eigenen Holzheizung massiv unterstützt und konnten damit den starken Rückgang 2023 überkompensieren.Das schlägt sich auf den Absatz von Öl-Brennwertkesseln mit einem Rückgang von über 30 Prozent auf weniger als 1.000 Stück nieder.

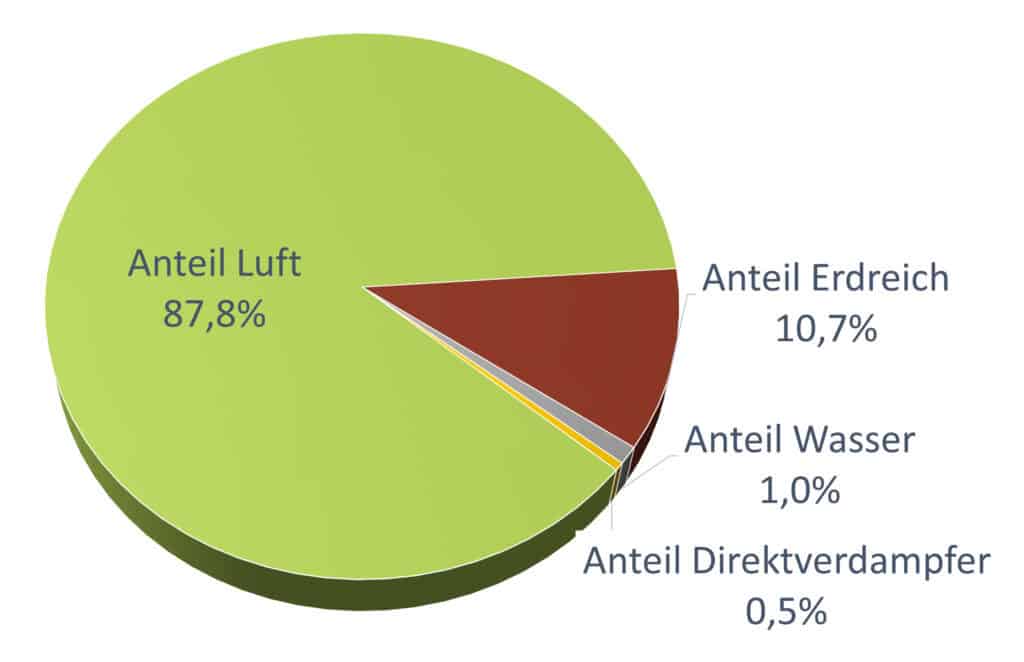

- Heizungswärmepumpen stiegen mit +6 Prozent auf 45.900 Stück. Dies bedeutet gegenüber Vor- Pandemie Niveau eine Verdoppelung des Absatzes – lediglich der Einbruch im Neubau verhinderte einen noch stärkeren Anstieg. Brauchwasserwärmepumpen sind mit minus 20 Prozent rückläufig, allerdings auf hohem Niveau.

- Bei Gasheizungen hat sich der Absatz mit ca. 30.000 Geräten auf dem niedrigem Niveau von 2023 stabilisiert. Mangels leistbarer oder technisch machbarer Alternativen werden Altgeräte erneuert, die Sorge um Versorgungsengpässe hat sich gelegt. Die Gaswirtschaft arbeitet konsequent an der Dekarbonisierung und die neuen Geräte sind dafür ausgelegt. Mit insgesamt knapp 104.000 abgesetzten Heizsystemen konnte 2024 beinahe an das Rekordjahr 2022 anschließen.

- Ausblick: Ein Teil des Jahres 2025 wird mit der Abarbeitung der fast 90.000 registrierten Förderanträge ausgefüllt sein. Steigende Energiepreise – bedingt durch den Stopp der billigen Gaslieferungen aus Russland, steigende Netztarife, höhere Steuern und Abgaben lassen den Bürgern nicht viele Optionen, ihre Heizkosten zu reduzieren. Die Einbindung von Solartechnik entlastet teilweise in der Übergangszeit. Hybridsysteme gewährleisten weniger Abhängigkeit von einzelnen Energielieferanten.

- Die Ergebnisse des Vorjahres zeigen eindrucksvoll, dass mit guten Förderungen die notwendigen Lenkungseffekte erzielt werden können.